電気工事士1種2種試験の資格の難易度や合格率をご紹介します。

また、資格合格のための勉強方法や勉強時間、技能試験のコツなどもお伝えします。

電気工事士はビルや工場、住宅や店舗などの電気工事ができる国家資格です。

電気工事は無資格の人が行うことは法律で禁止されています。

電気工事は電気工事士しかできないため「独占業務資格」となります。

私たちの生活の中から電気がなくなることは考えにくいですから、電気工事士の資格を持っておけば食いっぱぐれはないでしょう。

「手に職がつく資格」といえます。

この記事では下記などを紹介します。

- 電気工事士の難易度や合格率

- 他の資格との難易度比較

- 合格に必要な勉強時間

- 合格のための勉強方法

- 電気工事士の年収

- 電気工事士の仕事内容

- 受験資格

- 試験内容

あなたの電気工事士合格の参考になれば嬉しいです!

それでは、さっそく見ていきましょう。

目次

第二種電気工事士の難易度

第二種電気工事士の難易度をご紹介します。

結論からいうと、第二種電気工事士の難易度はそこまで高くありません。

では、具体的な難易度について解説していきます。

第二種電気工事士の合格率

第二種電気工事士のおおよその合格率は、下記のとおりです。

※試験には筆記試験と技能試験(実技試験)があります。

- 筆記試験:60%前後

- 技能(実技):70%前後

ほとんどの年で筆記試験より技能試験の方が合格率が高いことがわかりますね。

理由は、技能試験は事前に出題される候補の問題が公表されるからです。

一般財団法人電気技術者試験センターのホームページに13個の候補問題が公表されるため、事前に13個をしっかり勉強・実技練習しておけば合格できます。

第二種電気工事士の受験資格は「誰でも受けられる」

第二種電気工事士の受験資格は特にありません。

誰でも第二種電気工事士の試験を受けることができます。

多くの資格は実務経験が必要ですが、第二種電気工事士は実務経験も必要ありません。

実際に第二種電気工事士の試験問題を見てみると、電気工事のベテラン向けではなく「これから電気工事の仕事をする人向け」の難易度です。

しかし、不合格になる人がいるのも事実。

きちんと勉強しないと合格できない資格です。

筆記試験は60%以上正答なら合格

筆記試験は60%以上が正答なら合格です。

反対にいうと、40%は間違えて大丈夫なので、難易度はそこまで高くないといえるでしょう。

問題は4つの選択肢から1つを選ぶ方式です。

明らかに違う選択肢を消去法で消していく方法も効果的です。

苦手なジャンルは最初から捨てて、得意な分野だけを勉強するという方法もあります。

例えば、計算問題が苦手であれば暗記系を中心に勉強するというのも手です。

計算問題を捨てて暗記系だけでも合格ラインに到達できるようになっています。

毎年似た傾向の問題が出るので、過去5年分くらいの過去問を繰り返し解く勉強方法は有効です。

過去問を繰り返し勉強するだけでも7~8割の点数をとることはできるでしょう。

実際の過去問が一般財団法人電気技術者試験センターのホームページに掲載されているので、実際にやってみてください。

また、筆記試験に合格した人だけが技能試験を受けられるため、まずは筆記試験の勉強だけに集中しましょう。

筆記試験合格後は技能試験までに1~2ヶ月あるので、技能試験の勉強は筆記試験に合格後で大丈夫です。

技能試験は出題される候補の問題が試験前に公表される

前述のとおり、技能試験は出題される候補の13の問題が試験前に公表されます。

13の問題を事前に勉強・練習しておけるため、合格率が高いです。

ただし、合格率が高いといっても技能試験はけっこう練習をしておかないと合格できません。

電気工事をしたことがない人にはなじみのない、ケーブルの切断や接続、ボックスの組み立てなどの実技試験です。

図面を書く技術も必要なため、しっかり勉強しましょう。

重大な欠陥が1つでもあると不合格ですので、技能試験はある程度の正確さが求められます。

※電気工事は完璧でなければ重大事故になってしまうため、当然といえば当然ですね。

自分で配線図を作成し、それに沿って組み立てを行います。

試験時間は40分ですから手慣れていないと制限時間内の完成は難しいですので、何度も練習しましょう。

第一種電気工事士の難易度

続いて第一種電気工事士の資格の難易度をご紹介します。

第一種電気工事士を取得するには電気工事の実務経験が5年以上必要です。

第二種電気工事士よりも取り扱える工事範囲が広くなるため、電気工事でキャリアを積んでいきたい人は第一種合格も目指しましょう。

第一種電気工事士の合格率

第一種電気工事士のおおよその合格率は下記のとおりです。

- 筆記:45%前後

- 技能:65%前後

第二種電気工事士と比較すると筆記試験の難易度が高いことがわかります。

半分以上の人は不合格になる試験ですので、少々難易度が高いです。

技能試験の合格率は第二種とそこまで変わりませんね。

やはり技能試験は事前に出題される候補の問題が事前に公表されるのが大きいです。

第一種電気工事士の取得は実務経験が5年以上必要

第一種電気工事士の受験資格は正式には特にありません。

誰でも第一種電気工事士の試験を受けることができます。

ただし、試験に合格しても電気工事の実務経験が5年以上ないと免状が交付されません。

事実上、実務経験が5年以上ない人は第一種電気工事士になれません。

※大学や専門学校で電気工学課程を卒業している人は実務経験3年以上で免状が交付されます。

第一種の筆記試験も60%以上正答なら合格だが…

第二種同様、第一種電気工事士の筆記試験の合格基準も正答率60%以上です。

ですが、第一種は計算問題が増えるため第二種よりも難易度が高くなります。

計算問題が苦手という人は苦戦するかもしれません。

ただし、第一種もマークシート方式なので、計算問題も選択式です。

計算過程は問われませんので、四択である以上最低でも25%の正答率はもっているということです。

計算が苦手な人は暗記系でできるだけ点数を稼ぎましょう。

※特に高圧部分は暗記系が多いです。

また、計算問題の中でも得意分野を見つけて集中的に勉強しましょう。

第一種の技能試験も練習すれば大丈夫

第一種の技能試験も事前に候補問題が公表されるため、繰り返し練習して本番にそなえましょう。

第一種の技能試験会場には、普段から電気工事をしている人たちが集まります。

致命的な欠陥があったり、欠陥箇所があると不合格になる可能性が上がるので、練習あるのみです。

電気工事士と他の資格の難易度比較

電気工事士を取得したい人の中には、他の資格と比較している人もいるでしょう。

また、どんな順番でどの資格をとるべきか悩む人もいます。

資格取得の参考にしてください。

第一種電気工事士と1級・2級電気工事施工管理技士はどっちが難易度が高い?

第一種電気工事士と1級・2級電気工事施工管理技士を比較すると、難易度は第一種電気工事士の方が上です。

実技試験がある分、第一種電気工事士の方が難易度が高いです。

第一種電気工事士と第三種電気主任技術者(電験三種)はどっちが難易度が高い?

第一種電気工事士と第三種電気主任技術者(電験三種)なら、第三種電気主任技術者の方が難易度が高いです。

第三種電気主任技術者の方が出題範囲が広いためです。

※コンピュータに関する出題もあります。

第三種電気主任技術者は人によっては合格まで1年以上かかります。

第二種電気工事士は数ヶ月の勉強で合格できる人が多いです。

ただし、実務経験が必要という観点では第一種電気工事士の方がなりにくいと言えます。

試験自体の難易度は第三種電気主任技術者の方が高く、勉強量が必要です。

第二種電気工事士と危険物乙4はどっちが難易度が高い?

第二種電気工事士と危険物乙4を比べると、危険物乙4の方が難易度が高いと思われます。

第二種電気工事士は何度も落ちる試験ではありませんが、危険物乙4は何度も落ちる人がいるためです。

第二種電気工事士と第三種冷凍機械責任者はどっちが難易度が高い?

第二種電気工事士と第三種冷凍機械責任者の難易度は比較はなかなか判断しづらいところです。

第二種電気工事士は実技試験があるため、実技が苦手な人は第二種電気工事士の方が難易度が高いでしょう。

第三種冷凍機械責任者は4つの選択肢から1つを選ぶ問題だけでなく、4つの中から2つを選ぶ問題もあります。

第二種電気工事士は4つの選択肢から1つを選べば良いため、筆記試験は第三種冷凍機械責任者の方が難しいかもしれません。

第二種電気工事士と2級ボイラー技士はどっちが難易度が高い?

第二種電気工事士と2級ボイラー技士では、第二種電気工事士の方が難易度が高いでしょう。

やはり、技能試験(実技試験)がある分、第二種電気工事士の方が難易度が高いと言えます。

第一種電気工事士と消防設備士乙4はどっちが難易度が高い?

第一種電気工事士と消防設備士乙4なら、第一種電気工事士の方が難易度が高いでしょう。

筆記試験の難易度は両方同じくらいですが、技能試験(実技試験)がある分第一種電気工事士の方が難易度が高いといえます。

電気工事士の筆記試験の勉強時間

電気工事士の筆記試験の合格に必要な勉強時間は100~120時間を見ておけば良いでしょう。

勉強やテストが苦手な人は120時間くらいを目安に勉強、学生時代に勉強がよくできた人は100時間くらいを目安に勉強しましょう。

学生さんなど勉強時間がとれる人は、比較的短期間で合格できます。

| 1日3時間勉強した場合 | 1日5時間勉強した場合 | |

| 合計100時間勉強する場合 | 勉強期間30~40日 | 勉強期間20~25日 |

| 合計120時間勉強する場合 | 勉強期間40~45日 | 勉強期間25~30日 |

1日3時間以上勉強できる人は1~2ヶ月の勉強期間が必要です。

仕事をしながら勉強する人は、1日の勉強時間がなかなかとりにくいものですよね。

| 1日1時間勉強した場合 | 1日2時間勉強した場合 | |

| 合計100時間勉強する場合 | 勉強期間100~120日 | 勉強期間50~60日 |

| 合計120時間勉強する場合 | 勉強期間120~140日 | 勉強期間60~70日 |

仕事をしながら勉強する人は4~5ヶ月の勉強期間を想定しておけば良いでしょう。

どれくらい前から勉強を始めればいいかの参考にしてください。

電気工事士は一夜漬けで合格できるほど甘い試験ではありません。

毎日少しずつでも勉強していくのがコツです。

暗記が得意な人の勉強時間

暗記が得意な人の勉強時間は100時間を想定しておけば良いでしょう。

電気工事士は暗記問題が多いため、暗記が得意な人は有利です。

ただし、第一種電気工事士は計算問題も多いためもう少し多めの勉強時間を想定しておきましょう。

暗記が苦手な人・勉強が苦手な人の勉強時間

暗記が苦手な人・勉強が苦手な人は120時間くらいの勉強時間を想定しておきましょう。

前述のとおり、電気工事士は暗記問題が多いため、暗記や勉強が苦手な人は多めの勉強時間が必要です。

まずは問題や勉強に触れてみるのをおすすめします。

実際にやってみて「思ったより簡単そう」「思ったより難しい」などの体感があるはずです。

「まだ勉強を始めなくていいだろう…」と油断していて、いざ勉強を始めてみたら「思ったより難しい」と感じてしまうと不合格になってしまう危険性があります。

第二種電気工事士の筆記試験の勉強方法

第二種電気工事士の筆記試験の勉強方法を紹介します。

暗記問題の方が出題数が多いため、暗記系を中心に勉強するのがコツです。

暗記系の問題の勉強方法は下記の2つ。

- わかりやすい参考書で基礎を学ぶ

- 過去問を繰り返し解く

前述のとおり、過去問は過去5年分くらいを繰り返し解くことをおすすめします。

過去問に似た問題が毎年出題されているためです。

できれば5回以上過去問を解いて、問題や答えを覚えるくらいまで勉強するとかなり安心です。

一般財団法人電気技術者試験センターのホームページには過去問と回答が掲載されているので、外でも過去問を解く勉強が可能です。

特に下記を勉強しておきましょう。

- オームの法則

- キルヒホッフの法則

- 合成抵抗の求め方

- 直流回路と交流回路の基本

- 電気材料の用途選別

- 三角関数の基礎

第一種電気工事士の筆記試験の勉強方法

第一種電気工事士の筆記試験の勉強方法を紹介します。

勉強方法は第二種と同じく、下記がおすすめです。

- 暗記系を重点的に勉強する

- 過去問を繰り返し勉強する

第二種より問題が難しいので、余裕をもった勉強スケジュールを組むことをおすすめします。

電気工事士の技能試験の勉強方法

電気工事士の技能試験は実技試験のため、配線図の作成や組み立ての練習が必要です。

技能試験では組み立てをするための工具が必要。

下記を購入しておきましょう。

- プラスとマイナスのドライバー

- ナイフ

- ペンチ

- スケール

- リングスリーブ用圧着工具

- ウォーターポンププライヤー

ホームセンターで購入することもできますし、ネット通販で購入するのも良いでしょう。

試験当日に工具を持っていく必要があります。※忘れても貸してくれません。

技能試験のおおまかな流れは、下記のとおりです。

- 複線図の作成

- 電線加工

- 回路を組む

コツは①複線図の作成を間違いなく行うことです。

①複線図の作成が間違うと後々まで影響してしまい、間違った回路を作ってしまったり、制限時間内に完成しない危険があります。

複線図にVVFケーブルの被覆部分とシース部分の長さを記入しておくと、電線加工で間違いが減ります。

電線のシース切断長さは±50%まで許されるため、少々長さが違っても合否には問題ありません。

メジャーで電線の長さを計るという方法もありますが、工具の持ち替えは時間ロスになり時間が足りなくなったり、焦りにつながるリスクがあります。

あらかじめ自分の指の長さや指の関節の長さを計っておくことで、試験中にメジャーの代わりに使うのが時間短縮のコツです。

電線加工は何度も練習しておきましょう。

シースの剥ぎすぎや心線まで傷が入ると減点になってしまいます。

シースは保護のためにあるため、剥ぎすぎると電気的弱点になります。

シースの剥ぎ取り範囲をできるだけ小さくなるように切断しましょう。

また、シースは被覆にまで切り込みを入れないようにしてください。

被覆に切り込みが入ると漏電の原因となるためです。

試験でもシースの切り込みが悪く被覆から心線が見えるほど傷があると減点対象になります。

被覆をストリップゲージに合わせて剥くことも大切です。

ストリップゲージに差し込んだときに心線が見えない長さに加工しましょう。

また、合成樹脂の電線管を加工するときはボックスを強く締めすぎると電線管が割れてしまうため、締めすぎに注意しましょう。

完成したらスイッチやレセプタクルを持ち上げて試験官にわかりやすくすると良いでしょう。

試験時間内に回路を組み上げられるように時間を計って練習しましょう。

技能試験の時間は40分ですが、最初は40分以上かかるはずです。

何度も繰り返し練習することで安定して40分を切れるようにしましょう。

本番では緊張して練習よりも時間がかかることが予想されます。

練習でかなり早く完成させられるようにしておきましょう。

電気工事士の年収

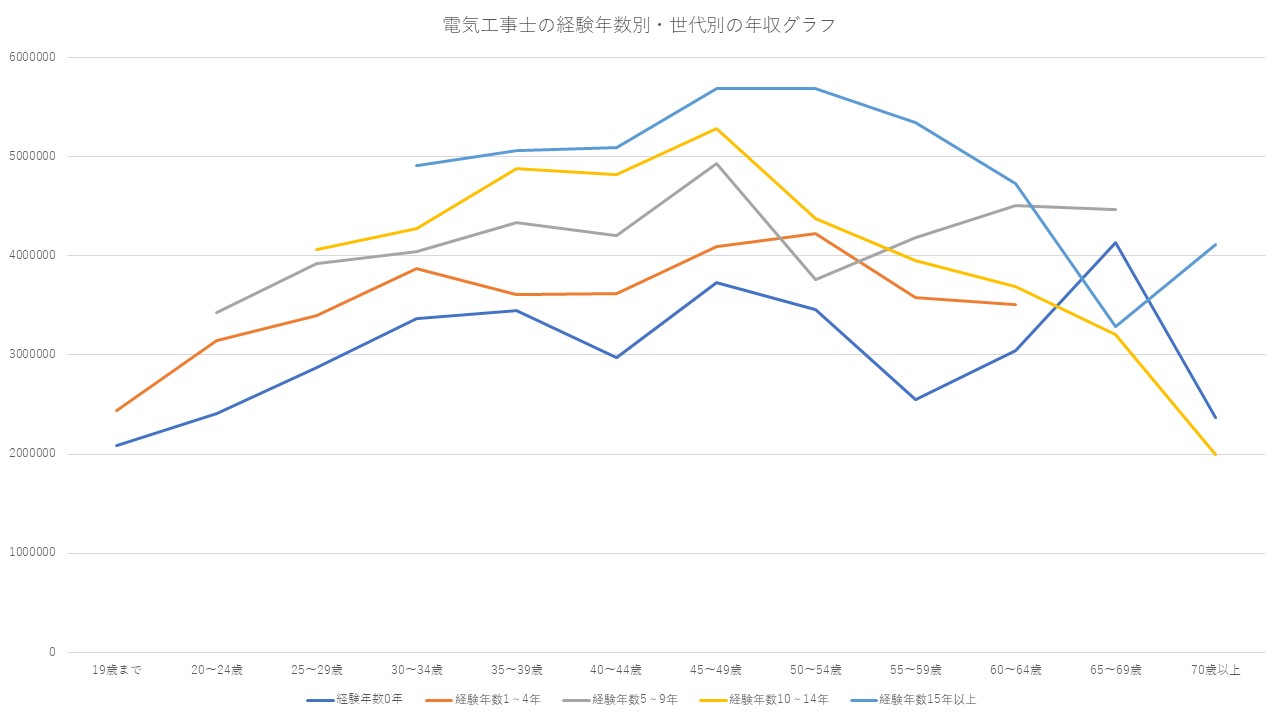

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」のデータから計算すると、全国の電気工事士の平均年収は434万円です。

さらに、詳しい年収データも計算してみました。

※男性しか詳しいデータがなかったので、男性の電気工事士の年収情報です。

| 経験年数0年 | 経験年数1~4年 | 経験年数5~9年 | 経験年数10~14年 | 経験年数15年以上 | |

| 19歳まで | 208万円 | 243万円 | ー | ー | ー |

| 20~24歳 | 240万円 | 314万円 | 343万円 | ー | ー |

| 25~29歳 | 287万円 | 339万円 | 392万円 | 406万円 | ー |

| 30~34歳 | 337万円 | 387万円 | 404万円 | 427万円 | 491万円 |

| 35~39歳 | 344万円 | 361万円 | 433万円 | 488万円 | 506万円 |

| 40~44歳 | 297万円 | 361万円 | 420万円 | 482万円 | 509万円 |

| 45~49歳 | 373万円 | 409万円 | 493万円 | 528万円 | 569万円 |

| 50~54歳 | 345万円 | 422万円 | 376万円 | 437万円 | 569万円 |

| 55~59歳 | 254万円 | 357万円 | 418万円 | 395万円 | 534万円 |

| 60~64歳 | 304万円 | 351万円 | 451万円 | 369万円 | 473万円 |

| 65~69歳 | 414万円 | ー | 446万円 | 320万円 | 328万円 |

| 70歳以上 | 237万円 | ー | ー | 200万円 | 411万円 |

やはり経験年数が長くなるほど年収が高くなる傾向があります。

電気工事士の資格を取得することはもちろん、スキルを磨くことで高い給料を稼ぐこともできます。

今後電気がなくなることは考えにくいですから、将来性もある仕事です。

就職や転職にも有利になるでしょう。

電気工事士の仕事内容

電気工事士の仕事内容は名前の通り電気工事を行います。

電気工事は無知識で行うと漏電・感電・火災事故になる危険があります。

電気の事故で人や建物の損傷を与えた場合は損害賠償や罰金などの問題に発展します。

電気工事は危険なため、電気工事士の資格保持者しかできないと法律で決められています。

電気工事士にできる業務は下記などです。

- コンセントを設置する

- 電線管に電線を収容する

- 電線を造営材に直接固定する

- 接地線の相互接続・接地極埋設・接地極と接地線を接続する

第一種と第二種で取り扱い範囲が違います。

- 第一種:第二種の工事可能範囲と最大電力500kW未満の工場・ビルなどの工事に従事できる

- 第二種:住宅や店舗600ボルト以下で受電する設備の工事ができる

となっており、第一種であればほとんどすべての電気工事が可能になります。

まとめ【電気工事士はきちんと勉強すればそこまで難易度は高くない】

電気工事士は第一種・第二種ともにそこまで難易度が高い資格ではありません。

きちんと勉強すれば取得できる資格ですので、電気工事の仕事をする人はぜひ取得しておきましょう。

筆記試験は主に過去問を中心に暗記系の問題を勉強しましょう。

技能試験は配線図と組み立ての練習を繰り返しして、時間内に完成できるようにしておきましょう。

手に職がつき将来性もある資格です。

長く稼げる資格でもありますので、一生ものの資格と言えるでしょう。

あなたのキャリアに役立つ資格ですので、第二種・第一種と目指していきましょう!