どんなことができるの?

操作方法はどうやって勉強すればいいの?

こういった疑問に答える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- Rebroの特徴がわかる

- Rebroの価格や勉強方法がわかる

- Revitとの違いがわかる

Rebro(レブロ)について解説します。

業務効率化などに有益なソフトなので、検討してみてください。

目次

Rebro(レブロ)とは

Rebroとは、建築設備専用の3次元CADソフトです。

具体的には、下記のような設計に使えます。

- 空調設備

- 衛生設備

- 電気設備

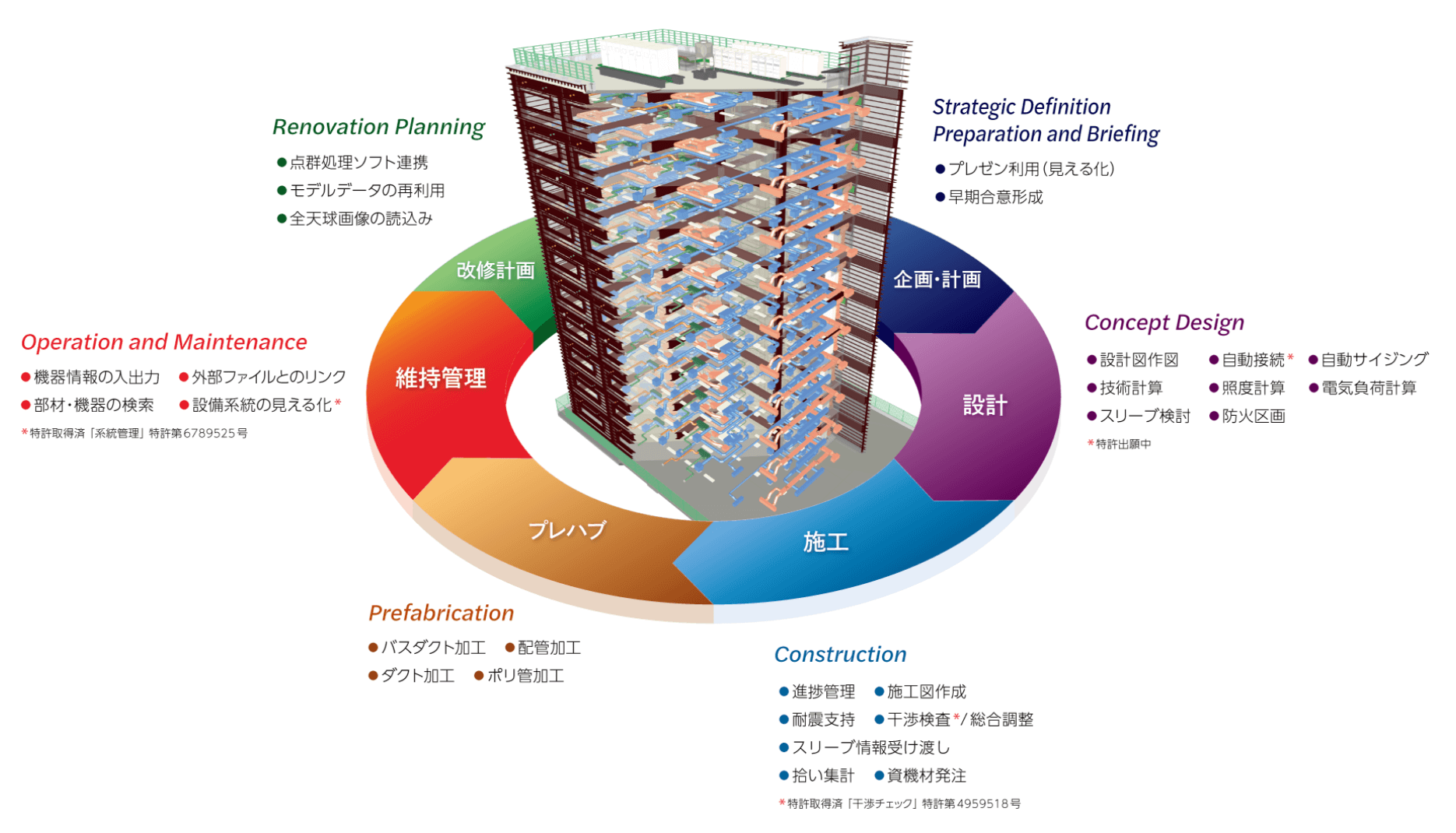

設計、施工、メンテナンス、改修設計にも活用できます。

開発元はNYK SYSTEMSです。

Rebroの特徴

Rebroの大きな特徴は、BIMソフトに対応していることです。

近年はBIMソフトが普及しているため、BIMとの互換性が重視したいところですね。

※BIMについては、BIMやCIMソフトの建築や土木の設計のメリットにまとめてます。

設計データから平面図、断面図、詳細図、衛生図面、空調図面、スリーブ図などを切り出せるため、図面を1つずつ作成する必要がありません。

各図面は連動しているため、1つ修正すると他の図面も修正されます。

図面をチームで共有できるため、誰かが図面を修正すれば、常に最新版の図面を確認することも可能。

詳しくはNYK SYSTEMSのサイトを見てもらうとわかりますが、直感的な操作ができるのも大きな魅力です。

CGを確認しながら設計できたり、360°回転させて細部をチェックできます。

断面カットや干渉検査もできるため、ミスも減りやすいかと。

また、CGの動画も作れるため、合意形成にも有益です。

Rebroの価格

Rebroには総合版と電気版があります。

- 総合版:全機能が搭載

- 電気版:電気設備設計向け

ダイキンや大塚商会のサイトによると、価格は下記のとおりです。

- 総合版:1,100,000円(税込)

- 電気版:935,000円(税込)

また、2年目以降は下記の保守料金が発生します。

- 1本:66,000円(税込)/年

- 複数台:52,800円(税込)/年・本

保守があるため、新しいバージョンのソフトを買い直す必要はありません。

また、1ヶ月単位で使えるレンタルプランもあります。

価格は、1本あたり16,500円/月です。

Rebroの導入向けの補助金アリ

ちなみにRebroの導入には、中小企業や小規模事業者向けの補助金が使えます。

下記は2022年時点での補助金です。

- IT導入補助金:購入費用の50%を補助(30~150万円)

- 中小企業経営強化税制or中小企業投資促進税制:即時償却か最大10%の税額控除

補助金もNYK SYSTEMSが提案してくれるので、問い合わせをしてみましょう。

マニュアルや講習会で勉強できる

結論、Rebroは導入後のサポートがかなり充実しています。

具体的には下記のような無償サポートあり。

- マニュアル

- 動画教材

- 無償講習

- 社内教育用のライセンス

追加費用が発生しないのは大きなメリットです。

※無償講習は、今のところ東京と大阪で開催。

もちろん電話やメールのサポートもあるので安心です。

RebroとRevitの違い

違いは下記のとおりです。

| Rebro | Revit | |

| ソフトの種類 | CAD | BIM |

| 設計の範囲 | 建築設備 | 意匠・構造・設備・施工 |

| 価格 | 製品価格

2年目以降の保守料金

|

|

そもそも「RebroはCAD」「RevitはBIM」という大きな違いがあります。

また、Rebroは建築設備設計に特化しているのに対して、Revitは総合建設業でも利用可能。

Rebroは導入費用が大きいですが、保守料金が安いです。

一方、Revitは期間ごとに料金がかかるイメージ。

Revitはバージョンアップに対応しているので、Rebroと同じくソフトの買い直しは必要ありません。

Revitの詳細は、Revitとは?できることや価格を解説【使い方の勉強方法も紹介します】を参考にどうぞ。

まとめ【Rebroの特徴を知って導入を検討してみましょう】

最後にもう一度、Rebroの代表的な特徴をまとめておきます。

- BIMソフトに対応している

- 設計データから平面図、断面図、詳細図、衛生図面、空調図面、スリーブ図などを切り出せる

- 各図面は連動しているため、1つ修正すると他の図面も修正される

- 直感的な操作が可能

- CG化や360°回転で細部をチェックできる

- CGの動画を作れるので合意形成に有益

- 断面カットや干渉検査もできるため、ミスが減りやすい

NYK SYSTEMSでは、Rebroのデモンストレーションや、実機を操作できる体験セミナーも実施しているので、まずはRebroにさわってみましょう。

実機に触れながら検討してもいいと思います。

業務効率化に有益なソフトなので、導入を検討してみてください。