建築物を守るって聞いたけど、具体的にどう守るの?

こういった疑問に答える記事です。

本記事でわかることは下記のとおり。

- 水切りの役割がわかる

- 水切りの種類がわかる

- 建築物の寿命を伸ばす建材がわかる

建築物に使われる「水切り」を解説します。

簡単にいうと、建物を水の被害から守る建材です。

水切りにも種類があるので、紹介しますね。

また、水切り以外にも建築物を守る建材があるので、併せて紹介します。

目次

水切りの役割【建築物を守る】

水切りの役割を簡単にいうと、水から建物を守ることです。

- 建物の下部分

- 窓の下

- 屋根のフチ

- バルコニーの下

などに取り付けられ、上から壁を伝ってくる雨水を、建物の外に流す役割をしています。

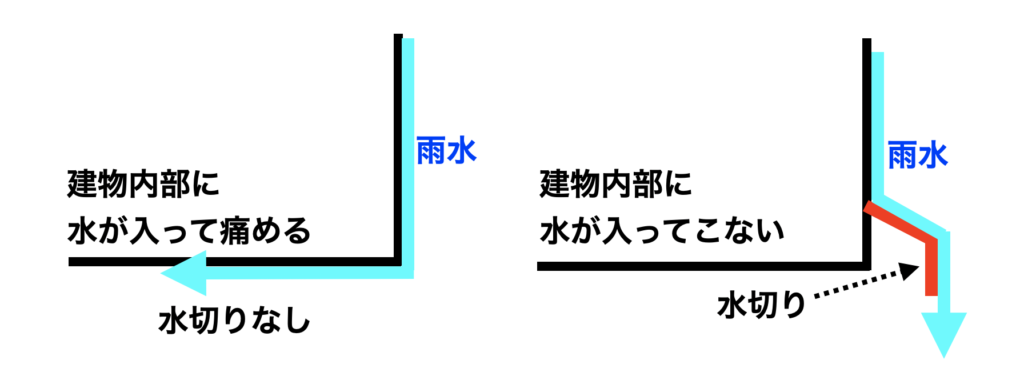

もし水切りがないとどうなるの?【急速に建物が劣化】

もし水切りがないと、建物内部に水が進入します。

それによって起こる被害は、下記のとおり。

- 木材の基礎部分が水で腐る→基礎が壊れて危険

- 金属の基礎部分が水でサビる→同じく危険

- 基礎部分に湿気がたまり、シロアリの温床になる

建物の土台と基礎の間には隙間があり、ここから水が入ると建物を急速に痛めていきます。

基礎部分に入った水分はなかなか抜けないので、長期間の湿気で基礎が壊れ始めます。

建物の基礎が壊れる=人間の骨が壊れるのと一緒なので、寿命が一気に短くなってしまいます。

外壁の雨水汚れの原因にもなる

水切りがないと、外壁に雨水の跡がつきます。

古いビルやマンションの外壁で見られる、黒い筋のようなアレです。

外壁の劣化につながり、ひどくなると建物内部に水が入ってきます。

水切りは目立たない部材ですが、建物の心臓部を守っているんです。

4種類の水切りを解説【建築物の種類や箇所によって違う】

水切りにも色々な種類があります。

代表的な4種類は下記のとおり。

- 水切り

- 水切り目地

- 防鼠付き水切り

- 水切りあご

1つずつ解説しますね。

①水切り

一般的に「水切り」というと、これが思い浮かびますよね。

- 窓の下

- 建物の下部分

などに接地されています。

あなたの家のバルコニーや窓枠を見てみてください。

必ずついてますよ。

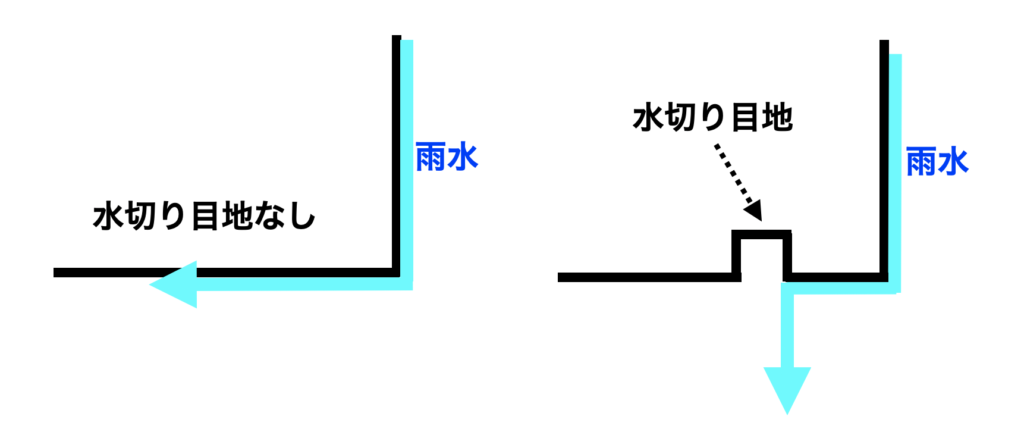

②水切り目地

マンションのバルコニー下に造られていることが多いです。

バルコニーの底部分に溝を造り、伝ってきた雨水が下に落ちる構造です。

普段あまり目にすることはありませんが、これをやっておかないとマンションの内部に水が入る原因になります。

マンションのような鉄筋コンクリート造は、内部をやられると弱いので、水切り目地などの細かい仕事が重要です。

③防鼠付き水切り

名前のとおり、ネズミの進入も防いでくれる水切りです。

ようは、水とネズミを一石二鳥で防げるイメージ。

主に、建物の下部分に接地されることが多いですね。

※ネズミは下から入ってくるので。

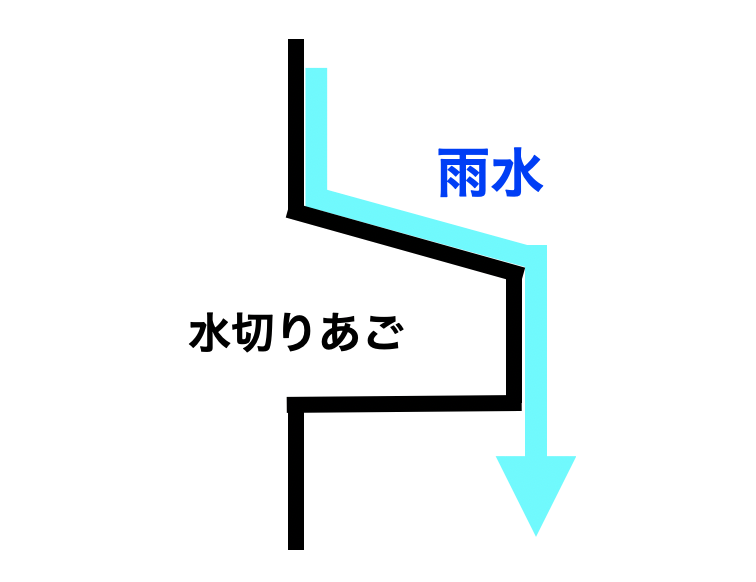

④水切りあご

水切りあごとは、建物自体を水切りのような形にする方法です。

マンションやビルなどで見ることができます。

一般的な水切りは金属素材ですが、水切りあごは鉄骨が多いです。

【ちなみに】水切り板金の種類

水切り自体は金属製が多いです。※水切り板金といいます。

主な水切り板金の種類は、下記のとおりです。

- 雨押え水切り板金:屋根と外壁の接地する部分に使用

- 壁止まり板金:屋根と壁の接地する部分に使用

- 谷板金:屋根と屋根が接地する部分に使用

- 軒先水切り:屋根から伝った雨水を雨樋に流すために使用

- ケラバ捨て水切り:屋根の瓦の先端部分に使用

水切り以外に建築物の寿命を伸ばす建材

水切りの役割は建物を水から守ることですが、水切り以外にも建物を守る建材・部材があります。

建物を長持ちさせるためにも、優れた建材・部材を選びましょう。

1つずつ紹介します。

瓦屋根

実は、瓦屋根はけっこう長持ちします。

他の屋根材に比べて、耐用年数が長いから。

比較すると下記のとおり。

| 屋根の種類 | 耐用年数の目安 |

| 鋼板葺き | 20~40年 |

| 化粧スレート葺き | 20~40年 |

| 瓦屋根 | 25~50年 |

瓦は頑丈で劣化しにくいので、かなり長持ちします。

【注意】ただし瓦屋根は地震に弱い

どうしても屋根部分が重くなるので、地震の横揺れに弱いから。

小さい子がよく転ぶのは体に対して頭が重いからでして、まさしくそれと一緒です。

瓦の耐久性は素晴らしいですが、耐震補強など地震に対する備えが必要です。

この辺は、古民家の耐震補強は注意が必要【基礎工事も含めた知識が必須】で触れてるので、興味あればどうぞ。

国産の無垢の木

国産の無垢の木は、強度が強いです。

特に強いのは、下記の木ですね。

- ヒノキ

- ヒバ

海外の木材でもいいのですが、日本の気候に合わず弱くなってしまう木もあります。

国産の木材は、日本の気候に合ってるので耐久力が強いのです。

ちなみに、ヒノキやヒバが強い理由は下記のとおり。

- 伐採後にどんどん強度が増していく(他の木は弱くなる)

- 木自体に防蟻作用がある

- 抗菌成分が含まれていて腐りにくい

ご存知のとおりヒノキやヒバは高いですが、高いのには理由があるというわけです。

鉄骨・鉄筋造

木造よりは、鉄骨や鉄筋の方が強度があります。

事実、耐用年数は下記のとおり。

| 種類 | 耐用年数 |

| 木造 | 22年 |

| 鉄骨造 | 34年 |

| 鉄筋コンクリート | 47年 |

鉄筋コンクリートは、軍艦島のアパートが有名ですね。

引用元:Youtube「軍艦島(端島)ドローン空撮 4K」

人こそ住んでませんが、完成はなんと1916年。

すでに100年以上が経っていますが、まだ崩れていません。

もちろん、木造もきちんとメンテナンスすれば長持ちします。

しかし、基本的な強度は鉄骨や鉄筋が上です。

まとめ【水切りは建築物を守るために必須】

この記事をまとめます。

- 水切りは建築物を水から守るために重要

- 水切りがないと、建物内部に水が入って劣化が進む

- 水切り、水切り目地、防鼠付き水切り、水切りあごなどの種類がある

- 水切り板金には、雨押え水切り板金、壁止まり板金、谷板金、軒先水切り、ケラバ捨て水切りなどがある

- 建築物の寿命を長くする建材・部材を参考にどうぞ

というわけで、水切りは建築物にとって重要な部分です。

ちなみに、水から建物を守るのには、バルコニーの勾配も重要。

勾配がないと水が溜まって、建物を痛めてしまいます。

バルコニーの勾配については、

バルコニーやベランダの水勾配・手摺高さ・隔て板の基準にまとめています。

あなたの参考になればうれしいです。