計算方法とか、建築基準法はどうなってるんだっけ?

あと、バリアフリー設計についても知っておきたいな。

という疑問に答える記事です。

この記事の内容は下記のとおり。

- スロープの勾配の計算方法を解説

- スロープ勾配1/8・1/12・1/15の早見表

スロープの勾配について解説します。

建築基準法とバリアフリー法では、勾配の基準が違うので注意してください。

建物の用途や、利用者の立場を考えた設計が重要です。

スロープ勾配の計算方法や、勾配の早見表も作成したので、設計の参考にしてください。

目次

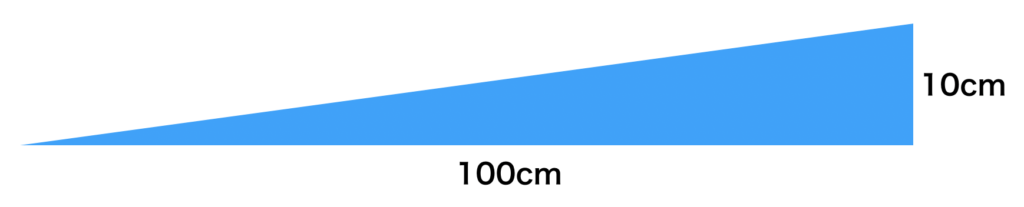

スロープの勾配の計算方法を解説

スロープの勾配の計算方法は、高さに対して、水平距離でどれくらいの長さをとるかで計算します。

例えば、高さ10cm上がるスロープで、水平距離100cmなら、勾配は1/10となります。

ちなみに、1/10の角度は約5.7°です。

※三角形の角度計算のサイトが便利です。

建築基準法におけるスロープの勾配【ただし好ましくない】

建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)によると、下記のように決められています。

- 勾配は、1/8を超えないこと

- 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上ること

ちなみに、1/8の角度は約7.1°です。

【建築基準法違反】スロープ勾配1/6の角度

例えば、1/6の角度を計算すると約9.5°です。

たしかに、角度10°近くはかなり急勾配です。

特に車いすでは上がることが困難ですし、下るのも危険です。

なのでスロープは、次に紹介するバリアフリー法で設計する方が良いですね。

【こっちを基準にする】スロープの勾配基準【バリアフリー法編】

バリアフリー法では、スロープの勾配基準が決められています。

バリアフリー法には、下記の2つの基準があります。

- 最低限の基準:建築物移動等円滑化基準

- 望ましい基準:建築物移動等円滑化誘導基準

参考:国土交通省「バリアフリー法」

最低限の基準:建築物移動等円滑化基準の内容

最低限の基準は下記のとおりです。

- 手すり:片側

- スロープの幅:120cm以上

- スロープ勾配:1/12以下

望ましい基準:建築物移動等円滑化誘導基準の内容

望ましい基準は、下記のようになっています。

- 手すり:両側

- スロープの幅:150cm以上

- スロープ勾配:1/12以下、屋外は1/15以下

できるだけ「望ましい基準」に近づけるようにしましょう。

スロープが長くなりすぎるときは、75cm以下ごとに150cm以上の踊り場を設置してください。

スロープ勾配1/12の角度計算【車いすの自走の限界】

ちなみに、車いすで自走で上る限界は1/12と言われています。

計算すると、角度は約4.8°です。

だいぶ緩やかに見えますが、車いすの自走はかなり重労働です。

特に、お年寄りだとかなり困難。

できれば1/15が望ましいです。

スロープ勾配1/15の角度計算【車椅子の自走ができる】

車いすで自走で上りやすいのは、1/15以下です。

角度にすると、約3.8°ですね。

これでかなり緩やかになります。

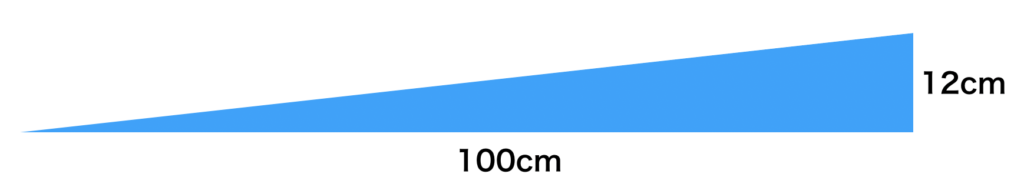

【ちなみに】車のスロープの勾配

国土交通省の駐車場設計施工指針によると、車のスロープは12%以下が望ましいです。

普通乗用車以下の車両を対象にする場合は、やむを得ない場合は17%まで増やすことができます。

ちなみに12%とは、水平距離100cmに対して高さ12cm上がることです。

角度にすると、約6.8°です。

スロープ勾配1/8・1/12・1/15の早見表

すぐにわかるように、スロープの早見表を作りました。

設計の参考にしてください。

| 勾配 | 1/8 | 1/12 | 1/15 |

| 角度 | 7.125° | 4.763° | 3.814° |

| スロープの長さ(高さ10cmの場合) | 80cm | 120cm | 150cm |

| 介助者(上り) | きつい | 普通 | 楽 |

| 介助者(下り) | 後ろ向き | 前向きOK | 前向きOK |

| 自走(上り) | 無理 | きつい | 普通 |

| 自走(下り) | 無理 | 危ない | 大丈夫 |

あまりにもスロープが長くなりすぎるなら、折り返し地点・踊り場を設置しましょう。

まとめ【スロープ勾配は1/12以下が望ましい】

この記事をまとめます。

- スロープ勾配は、高さに対して、水平距離の長さで計算

- 建築基準法では1/8以下になっているが、バリアフリー法の方が望ましい

- バリアフリー法のスロープ勾配は、1/12が最低限、1/15以下が望ましい

- 車のスロープは12%以下にすること

- スロープが長くなりすぎるなら、折り返しや踊り場を設置

スロープの設計の参考になればうれしいです。

ちなみに、階段と手すりの記事もあるので、参考にしてみてください。

あなたの仕事の参考になればうれしいです!