どうやって取得するんだろう?

あと、他にも取得しておいた方がいい資格ってある?

資格をとって、キャリアアップしていきたい。

こういった疑問に答える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- 特種電気工事資格者の基礎がわかる

- 特種電気工事資格者を取得する方法がわかる

- 特種電気工事資格者と併せて取得しておきたい資格がわかる

特種電気工事資格者とは、ネオン工事や非常用予備発電装置工事を行う国家資格です。

電気工事の中でもネオン工事と非常用予備発電装置工事は、危険があったり特殊な工事なので資格が分けられています。

電気工事士の人が、スキルアップに取得する資格と言っていいでしょう。

この記事では、特種電気工事資格者の基礎や、資格を取得する方法を解説します。

また、特種電気工事資格者と併せて取得しておきたい資格も紹介するので、キャリアアップの参考にしてみてください。

それでは、さっそく見ていきましょう。

目次

特種電気工事資格者とは【ネオンと非常用予備発電装置あり】

特種電気工事資格者とは、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のネオン工事や非常用予備発電装置工事ができる資格です。

ちなみに「自家用電気工作物」とは、600V以上を受電する電気設備のこと。

ビル・工場・商業施設・病院・学校などが対象ですね。

ネオン工事に特種電気工事資格者が必要な理由

なぜなら、ネオン工事は危険度が高いからです。

ネオンは変圧器で9000~15000Vにする必要があるため、工事を間違えるととても危険です。

そのため、電気工事士とは別で「特種電気工事資格者」を取得する必要があります。

非常用予備発電装置とは

非常用予備発電装置とは、災害時の非常用発電に使う装置のことです。

特殊な工事であるため、こちらも電気工事士とは別で特種電気工事資格者を取得する必要があります。

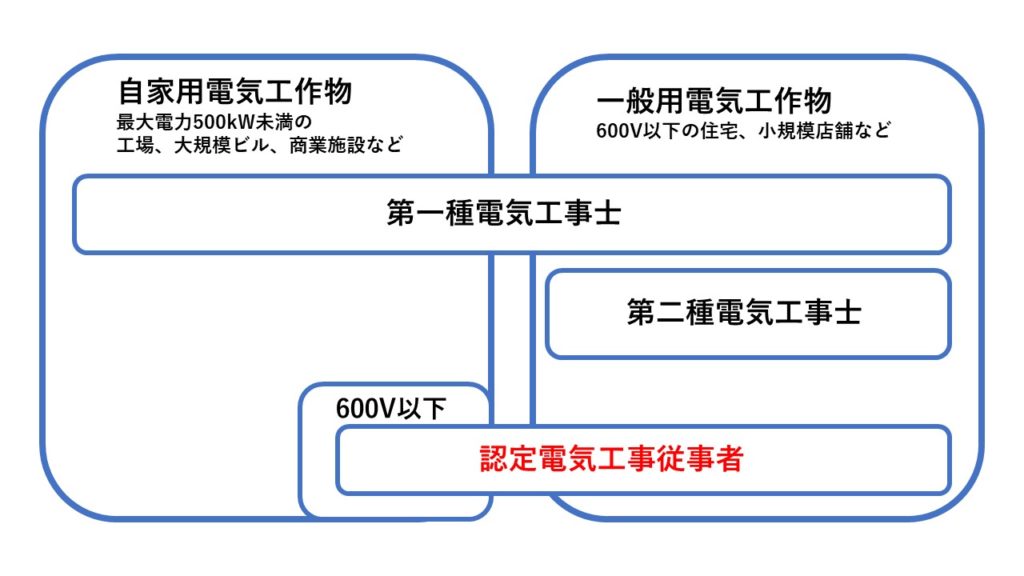

電気工事士との業務区分の違い

電気工事士や認定電気工事従事者との業務区分は、下記の表のとおりです。

※スマホを横にすると見やすいです。

| 資格名 | 自家用電気工作物(500kW未満) | 一般用電気工作物 | |||

| 電線路を除く・600V以下 | ネオン設備 | 非常用予備発電装置 | その他 | ||

| 第一種電気工事士 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |

| 第二種電気工事士 | × | × | × | × | ◯ |

| 認定電気工事従事者 | ◯ | × | × | × | × |

| 特種電気工事資格者(ネオン) | × | ◯ | × | × | × |

| 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) | × | × | ◯ | × | × |

第一種電気工事士を取得してもできない工事があるため、業務範囲を広げたい場合は特種電気工事資格者や認定電気工事従事者も取得する必要があります。

ちなみに、第一種電気工事士や認定電気工事従事者については、下記の2記事を参考にどうぞ。

特種電気工事資格者を取得する方法【講習と試験】

特種電気工事資格者を取得する方法は、下記の2つがあります。

- 認定講習を受ける

- 試験を受ける

資格はネオン工事と非常用予備発電装置工事に区分されていますので、それぞれの取得方法を解説していきます。

認定講習でネオン工事を取得する

ネオン工事の認定講習には、下記の受講資格があります。

- 電気工事士の免状がある

- ネオン工事の実務経験が5年以上(ネオン変圧器・ネオン管・タイムスイッチ・点検機などの工事)

講習は年に1回、東京で行われており、電気工事技術講習センターが主催しています。

※受講料は18000円

講習は1日だけで、科目は下記のとおりです。

- 自家用電気工作物の保安に関する法令:1時間

- 電気に関する基礎理論:1時間

- 配電理論及び配線設計・配線図:1時間

- ネオン工事に係る検査方法:1時間

- ネオン工事用の材料及び工具:1時間

- ネオン工事の施工方法:1時間

ネオン工事技術者試験でネオン工事を取得する

ネオン工事技術者試験の受験資格は、「電気工事士の免状があること」です。

実務経験は必要ありません。

※ただし、資格の認定証をもらうには、試験合格後にネオン工事の実務経験が5年以上必要。

試験は日本サイン協会が主催しており、年に1回、東京で実施されます。

※受験料は2万円

筆記試験と技能試験があり、内容は下記のとおり。

| 筆記 |

|

| 技能 | 自家用電気工作物の工事で、下記を設置する工事or変更する工事

|

合格基準は「60%以上の正答」となっています。

認定講習で非常用予備発電装置工事を取得する

非常用予備発電装置工事の認定講習の受講資格は、下記のとおりです。

- 電気工事士の免状がある

- 非常用予備発電装置の実務経験が5年以上(非常用予備発電装置の発電機・原動機・配電盤などの工事)

講習は年に1回、東京で行われており、電気工事技術講習センターが実施しています。

※受講料は18000円

講習は1日だけで、科目は下記のとおり。

- 自家用電気工作物の保安に関する法令:1時間

- 電気に関する基礎理論:1時間

- 非常用予備発電装置の基礎:1時間

- 非常用予備発電装置に係る検査方法:1時間

- 非常用予備発電装置工事の施工方法:2時間

非常用予備発電装置工事技術者試験で取得する

非常用予備発電装置工事技術者試験(据付工事部門の自家用発電設備専門技術者試験)の受験資格は下記のとおり。

- 電気工事士の免状がある

- 据付工事部門の実務経験が5年以上

ちなみに「据付工事部門の実務経験」とは、下記を指します。

- 発電設備の据付工事の施工等の業務

- 発電設備の据付工事の施工に伴う指導、監督等の業務

- 発電設備の据付工事の計画設計・実施設計等の業務

日本内燃力発電設備協会が実施しており、下記の都市で受験できます。

- 札幌

- 仙台

- 東京

- 名古屋

- 富山

- 大阪

- 広島

- 高松

- 福岡

- 那覇

受験料は39000円です。

試験科目は下記のとおり。

- 必須問題:自家用発電設備に関する法令、自家用発電設備の基礎

- 選択問題:自家用発電設備の工事の施工方法

合格発表は12月です。

また、合格後は5年ごとに更新講習を受ける必要があります。

特種電気工事資格者の合格率は公表されていない

残念ながら、合格率は発表されていません。

ただし、実務経験なしでネオン工事技術者試験を受けるのは、難易度が高いと思います。

試験が不安な人は、認定講習で資格を取得するのをおすすめします。

特種電気工事資格者の認定証をもらう方法

認定講習を受講or試験に合格したら、管轄の産業保安監督部に申請して資格の認定証をもらいましょう。

産業保安監督部は下記の都市にあります。

- 札幌

- 仙台

- 東京

- さいたま市

- 名古屋市

- 富山市

- 大阪市

- 広島市

- 高松市

- 福岡市

- 那覇市

受講or試験合格後から5年以内に申請が必要です。

特種電気工事資格者と併せて取得しておきたい資格5選

資格を取って、キャリアアップしていきたいんだよね。

結論、下記の5つの資格がおすすめです。

- 認定電気工事従事者

- 低圧電気取扱者

- 蓄電池設備整備資格者

- 配電制御システム検査技士

- 電気工事施工管理技士

1つずつ解説しますね。

①認定電気工事従事者

おすすめの理由は、工事範囲が広がるから。

第二種電気工事士ができない簡易電気工事もできるようになります。

※簡易電気工事=600V以下の自家用電気工作物の工事

第二種電気工事士→第一種電気工事士の繋ぎに取得する人もいます。

講習だけで取得できるため、第二種電気工事士の人は取っておいた方がいいかと。

詳しくは、認定電気工事従事者の必要性とは?認定講習や申請方法を解説にまとめています。

②低圧電気取扱者

事業者は、従業員に危険な電気工事をさせる場合に、低圧電気取扱者の特別教育を受けさせる義務があります。

なので、取得しておかないと業務ができません。

講習を受けて、講習後のテストに合格すると取得できます。

講習をマジメに聞いていればほとんどは合格できるので、取得しておきましょう。

詳しくは、低圧電気取扱者にできること【特別教育の講習内容も解説します】で解説してます。

③蓄電池設備整備資格者

おすすめの理由は、非常用予備発電装置工事と業務が近いから。

名前のとおり蓄電池設備の資格であるため、災害時の電源装置の資格を網羅するなら取得しておきたい資格です。

講習を受けて、最後の修了考査(試験)に合格すると取得できます。

修了考査の合格率は90%以上なので、マジメに受講すれば大丈夫。

詳細は、蓄電池設備整備資格者の講習内容【修了考査の合格率や難易度も解説】を参考にどうぞ。

④配電制御システム検査技士

配電制御システム検査技士は、配電盤の検査を行う資格です。

工事の資格ではありませんが、電気周りの資格として網羅しておきたいところ。

1級と2級があり、2級であれば合格率30~50%台です。

詳しくは、配電制御システム検査技士の試験内容【公式テキストで問題に慣れよう】にまとめてます。

⑤電気工事施工管理技士

おすすめの理由は下記の3つ。

- 昇進しやすい

- 昇給しやすい

- 転職が有利になる

電気工事というよりは、現場監督の資格です。

電気工事施工管理技士があると公共工事を受注しやすいなどメリットがあるため、取得すると社内でも重宝されます。

また、多くの会社が電気工事施工管理技士をほしがっているため、転職も有利です。

転職を機に年収アップする人も多いですね。

いずれは現場監督に進みたい人は、取得しておきましょう。

詳しくは下記の記事にまとめています。

まとめ【特種電気工事資格者を取得してキャリアアップしよう】

この記事をまとめます。

- 特種電気工事資格者はネオン工事や非常用予備発電装置工事に必要

- 資格を取得する方法は講習を受けるか、試験に合格すること

- 講習を受けるには5年以上の実務経験が必要

- 合格率は公表されていない。試験が不安な人は講習がおすすめ

ということで、さっそく講習or試験の情報をチェックしてみましょう。

講習は、電気工事技術講習センターのホームページをチェックすればOK。

ネオン工事の試験は、公益社団法人日本サイン協会のサイトを確認してください。

非常用予備発電装置工事の試験は、日本内燃力発電設備協会をチェックしましょう。

また、併せて取得しておきたい資格は下記の5つ。

- 認定電気工事従事者

- 低圧電気取扱者

- 蓄電池設備整備資格者

- 配電制御システム検査技士

- 電気工事施工管理技士

詳しくは下記の記事にまとめたので、興味あればどうぞ。

あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです!