日々当たり前のように使っている電気も、定期的な法定点検や安全点検をする必要があります。

電気設備の点検を怠ると停電や火災事故になる危険性があります。

そのため、定期的な点検は法律で義務付けられています。

この記事では、下記などを紹介します。

- 電気設備の基礎

- 電気設備の法定点検の内容

- 電気設備の保安規定

- 電気設備に必要な資格

電気設備の仕事は将来的にもなくなることは考えにくいため、一生の仕事にすることもできます。

それでは、さっそく見ていきましょう。

目次

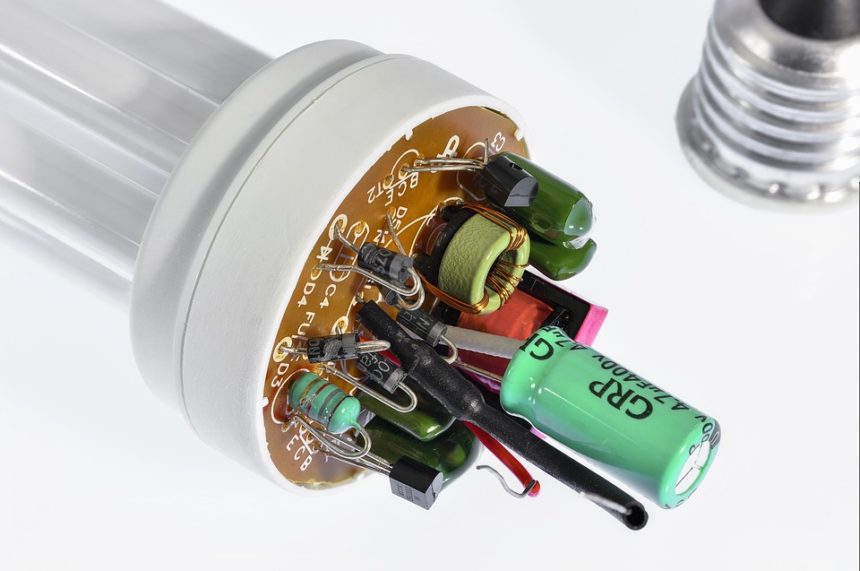

電気設備の基礎

電気設備とはかなり広い意味の言葉です。

例えば、発電所も電気設備と言えますし、戸建て住宅内のコンセントも電気設備です。

電気を発電したり、発電所から送電したり、各建物で受電する設備すべてが電気設備です。

電気が使えなくなると日常生活に支障がでます。

病院の電気が停まれば生命の危険もあります。

電気を安定して安全に使えるように、電気は下記のような法律・法令によって規制されています。

- 電気事業法

- 電気関係報告規則

- 電気設備に関する技術基準を定める省令

- 電気設備技術基準の解釈

- 電気工事士法

- 電気工事業の業務の適正化に関する法律

- 電気用品安全法

- 高圧受電設備規程

電気設備には大きく分けて、下記の2種類があります。

- 一般用電気工作物

- 事業用電気工作物

1つずつ解説します。

一般用電気工作物

一般用電気工作物とは主に一般家庭や小規模な店舗用の電気設備です。

建物内で発電をせず、送電線から600V以下の受電をしている電気工作物のことです。

受電する機器は建物の外に出ていることも特徴です。

一般用電気工作物には、下記の2種類があります。

- 低圧需要設備:600V以下の受電をする電気設備

- 小出力発電設備:家庭用の太陽光パネルなど小さい電力を発電する設備

後述しますが、第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事しかできません。

事業用電気工作物

事業用電気工作物とは、一般家庭や小規模店舗ではなく事業用に使われる電気設備のことです。

下記で使われる電気設備は事業用電気工作物に該当します。

- 発電所

- 工場

- 大型ショッピングセンター

事業用電気工作物の中で、下記の3つは「自家用電気工作物」といいます。

- 7000V以下で受電する需要設備

- 出力1000kW未満の原子力発電所以外の発電所

- 600V以下の配電線路を管理する事業場

電気設備の法定点検の内容

電気は点検をしないと漏電や火災のリスクがあるため、法定点検が義務付けられています。

定期的な点検を行うことで安定的に受電したり、停電や火災のリスクから守ることができます。

定期点検には、下記の種類があります。

- 月次点検

- 年次点検

月次点検は、1ヶ月に1回以上の点検を行います。

年次点検は年に一度、停電状態にして点検をする必要があります。

※停電状態にするため、機器のバックアップなどをしておきましょう。

配線の状態や劣化の度合いなども定期的に点検します。

点検で異常が見つかれば補修をする必要があります。

事業用電気工作物の保安規定

事業用電気工作物・自家用電気工作物を使う事業者は定期的な自主点検をすることが電気事業法第42条で義務付けられています。

(保安規程)

第四二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。引用元:電気事業法

ただし、電気事業法第42条で自主点検が義務付けられていますが、具体的な点検頻度や点検方法は決められていません。

ですので、事業者ごとに電気設備の保安規定を作成して、その保安規定に従って定期点検をすることが義務付けられています。

保安規定を作成したら最寄りの産業保安監督部に届出します。

出典:経済産業省「産業保安監督部一覧(平成25年2月現在)」

「法律を守る」ということはもちろんですが、事業用の電気設備ですので、きちんと定期点検しないと電気トラブルで事業ができなくなってしまいます。

例えば、大きい工場で電気トラブルが起きてしまったら生産に影響が出てしまいます。

自社の事業が問題なくできるようにするためにも、保安規定は大切なのです。

もちろん、保安規定を作成するだけでは意味がありません。

保安規定に従って運用・保守・補修をしていくことが大切です。

保安規定に記載するべきことは「電気事業法施行規則第50条」に書かれており、下記などを記載する必要があります。

- コンプライアンス規程(保安規定を守るための体制を記載)

- 組織名

- 主任技術者の職務範囲と内容

- 主任技術者の氏名

- 保安教育の内容

- 電気設備の工事・維持・運用の体制・計画・実施・評価・改善について

- 電気設備の工事・維持・運用の文書作成・変更・承認・保存の手順に関することと、この文書の保安規定上の位置づけ

- 電気設備の工事・維持・運用の記録に関すること

- 事業用電気工作物の巡視・点検・検査・運転・操作方法

- 発電所の運転が停止された場合の保全方法

- 災害など非常事態時の措置

- 発電用の事業用電気工作物の保安のために部品や役務を調達する内容と管理方法

- 保安規定の定期的な点検や改善

出典:経済産業省「電気事業法施行規則第50条の解釈適用に当たっての考え方」

保安規定は電気主任技術者と事業者が作成する必要があります。

自家用電気工作物ではない事業用電気工作物の場合は、事業者と雇用関係にある電気主任技術者を配置しなければいけません。

つまり、電気主任技術者の資格保持者は事業用電気工作物にとって貴重な存在ということです。

ちなみに、作成した保安規定を破ると法律違反になります。

保安規定に従っていないことが判明すると経済産業省の立入検査と改善命令が下ります。

改善命令にも従わないと、下記などの罰則があるので注意しましょう。

- 罰金

- 事業用電気工作物の使用停止

- 電気主任技術者の免状返納

電気設備に必要な資格

電気設備に必要な資格には、下記などがあります。

- 電気主任技術者:電気設備の点検・運用・保安・保安規定の作成などを行う

- 電気工事士:電気設備の工事を行う

- 電気工事施工管理技士:電気工事の施工管理(現場監督)を行う

電気主任技術者は電気工事をすることはできません。

めったにいませんが、電気主任技術者と電気工事士の両方を持っている人は、電気設備の保安も工事もできます。

3つの資格の違いを見ていきましょう。

電気主任技術者

前述のとおり、電気主任技術者は電気設備の点検・運用・保安・保安規定の作成などを行う資格です。

電気主任技術者は第一種・第二種・第三種があり、業務可能な範囲が違います。

前述のとおり、事業用電気工作物がある事業者は直接雇用の電気主任技術者を配置しなければいけません。

※電気主任技術者は就職・転職に有利といえますね。

届出をしないで雇用関係にない電気主任技術者を使った場合は罰則の対象になります。

ただし、自家用電気工作物の場合は電気主任技術者を外注で配置することができます。

電気主任技術者を外注する場合は、下記に依頼することができます。

- 個人事業の電気監理技術者の資格を持つ電気主任技術者

- 電気保安法人

電気主任技術者は一定の実務経験があれば「電気管理技術者」になれて、個人事業として電気主任技術者の仕事を受けることができます。

電気管理技術者になるために必要な電気主任技術者の実務経験年数は、下記のとおりです。

- 第一種:3年以上

- 第二種:4年以上

- 第三種:5年以上

電気管理技術者になる場合は、実務経験年数が証明できれば届け出や認定は必要ありません。

電気保安法人は各地にあります。

電気設備の保安業務や保安規定の作成フォローなどもしてくれます。

参考:関東電気保安協会

電気主任技術者の資格難易度

電気主任技術者は第一種・第二種・第三種すべて難関の試験です。

何度も落ちる人も多いのでしっかり勉強しましょう。

電気主任技術者は誰でも受けることができますが、難易度が高いです。

- 第三種は工業高校の電気科を卒業するくらいの難易度

- 第二種は電気系の専門学校を卒業するくらいの難易度

- 第一種は大学の工学部電気科を卒業するくらいの難易度

ちなみに、電気主任技術者の試験の詳細は、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツにまとめています。

電気工事士

前述のとおり、電気工事士は名前のとおり電気工事を行う資格です。

電気工事は無知識で行うと事故になる危険性があります。

電気工事士の資格を持たない者は電気工事をしてはいけないことになっています。

電気工事は電気工事士だけに許された独占業務です。

電気工事士の資格を取得してスキルを積んでいけば、手に職がつき食いっぱぐれはないでしょう。

電気工事士には第一種と第二種があり、業務可能な範囲が違います。

電気工事士の資格難易度

電気主任技術者に比べると合格率はかなり高いです。

電気工事士は比較的合格しやすい資格です。

電気工事士には特に受験資格はありません、誰でも受験できます。

ただし、第一種電気工事士は5年以上の電気工事の実務経験が必要です。

※電気系の大学や短大を卒業していたら実務経験3年以上。

ちなみに、電気工事士の試験の詳細は、電気工事士1種2種の資格難易度や合格率!勉強や技能試験のコツにまとめています。

電気工事施工管理技士

電気系の資格には電気工事施工管理技士もあります。

電気工事施工管理技士は電気工事現場の安全管理・原価管理・工程管理などの施工管理を行います。

ただし、保安・点検やそれに伴う工事というよりは、新築や修繕工事の施工管理になるので、電気主任技術者や電気工事士とは少々違う資格です。

電気工事施工管理技士も重宝される資格です。

電気工事施工管理技士を取得すると年収アップしやすい

電気工事施工管理技士を取得すると、下記の理由で年収アップしやすいです。

- 資格手当をもらえる

- 大きい会社に転職しやすくなる(会社規模と給料は比例しやすい)

なので、いずれは電気工事施工管理技士を取得するのがおすすめです。

電気工事施工管理技士の年収については、電気工事施工管理技士の年収【給料を上げる2つの方法】で詳しく解説してます。

電気工事施工管理技士を取得する方法

電気工事施工管理技士には受験資格があるため、まずは実務経験を積んで受験資格を満たす必要があります。

受験資格の詳細は、下記の記事にまとめたので参考にどうぞ。

電気工事施工管理技士の勉強アプリもあるため、試験のイメージを知りたい人はインストールしておきましょう。

おすすめの勉強アプリは、1級電気工事施工管理技士の試験勉強におすすめのアプリ8選を紹介にまとめてます。

試験問題は下記の2種類があります。

- 第一次検定

- 第二次検定

特に落ちる人が多いのは、第二次検定の「経験記述問題」です。

あなたが実際に経験した現場において、下記を記載する問題となっています。

書き方にコツがあるため、「試験用の書き方」を勉強しておく必要があります。

経験記述問題の出題傾向はパターン化されているため、事前に文章を作ってから試験に臨むのがコツです。

電気主任技術者・電気工事士・電気工事施工管理技士は就職や転職に有利

電気主任技術者も電気工事士も電気工事施工管理技士も就職・転職に有利です。

電気系資格保持者は高齢化が進んでおり、若い人ほど重宝されます。

また、前述のとおり電気主任技術者は電気設備に必要ですし、電気工事は電気工事士しかできません。

電気設備の保安・点検・工事は資格に守られた独占業務と言えます。

事実、電気主任技術者や電気工事士や電気工事施工管理技士を求めている企業は多いため、就職や転職に有利です。

資格を取得しておけば将来も仕事に困ることはないでしょう。

まとめ【電気設備の資格を取得してキャリアアップしていきましょう】

電気設備には法定点検や安全点検の義務があります。

電気設備の点検を怠ると火災事故などになる危険性があるため、法律に沿った点検が必要なのです。

事業用電気工作物がある事業者は保安規定を作成して自主点検する義務があります。

電気設備には電気主任技術者・電気工事士・電気工事施工管理技士が必要不可欠です。

私たちの生活から電気がなくなることは考えにくいですので、電気主任技術者や電気工事士や電気工事施工管理技士の資格があれば就職や転職に有利になります。

資格を取得すれば長く稼げます。

特に、電気工事士は資格の難易度が低いためおすすめです。

あなたのキャリアアップの参考になれば幸いです!