資格は取りたいけど、忙しいから勉強してる時間があんまりないんだよね…

勉強もそんなに得意じゃないし…

できるだけ効率的な勉強方法も知りたいな。

あと、他の資格との難易度も知っておきたい。

どの資格から取得していくか迷う…

こういった疑問や不安に応える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- 1級電気工事施工管理技士は何ができる資格かわかる

- 1級電気工事施工管理技士試験の難易度がわかる

- 1級電気工事施工管理技士の効率的な勉強方法がわかる

- 他の資格との難易度比較がわかる

私たちワット・コンサルティングは、施工管理の転職サポートを行う会社です。

この記事では、1級電気工事施工管理技士の難易度や勉強のコツを解説していきます。

結論、勉強方法を間違えなければ、十分に合格を狙える試験です。

忙しくて時間がない人も、効率的に勉強して合格率を上げるコツも解説します。

また、他の資格との難易度比較もわかるので、資格を取得する順番のヒントになると思います。

キャリアアップ・収入アップしていきたい人は最後まで読んでみてください!

※「前置きはいいから試験の難易度を教えて!」という人は、1級電気工事施工管理技士試験の難易度をクリックすると該当箇所にジャンプできますよ。

目次

- 1 1級電気工事施工管理技士とは

- 2 1級電気工事施工管理技士試験の難易度

- 3 1級電気工事施工管理技士の効率的な勉強方法

- 4 他の電気系資格との難易度比較【受験する順番の参考にどうぞ】

- 4.1 1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者の難易度比較

- 4.2 1級電気工事施工管理技士と電気工事士の難易度比較

- 4.3 1級電気工事施工管理技士と電気電子部門の技術士の難易度比較

- 4.4 1級電気工事施工管理技士と建築設備士の難易度比較

- 4.5 1級電気工事施工管理技士と登録電気工事基幹技能者の難易度比較

- 4.6 1級電気工事施工管理技士と高圧・特別高圧電気取扱者の難易度比較

- 4.7 1級電気工事施工管理技士と低圧電気取扱者の難易度比較

- 4.8 1級電気工事施工管理技士と認定電気工事従事者の難易度比較

- 4.9 1級電気工事施工管理技士と特種電気工事資格者の難易度比較

- 4.10 1級電気工事施工管理技士と配電制御システム検査技士の難易度比較

- 5 まとめ:さっそく1級電気工事施工管理技士の勉強を始めよう

1級電気工事施工管理技士とは

1級電気工事施工管理技士とは、電気工事の監督業務(施工管理)を行う国家資格です。

主な役割は下記のとおり。

- 工程管理:工事のスケジュール管理

- 品質管理:施工ミスがないように管理

- 原価管理:利益が出るようにお金の管理

- 安全管理:工事現場で事故が起きないように管理

これら管理のことを「施工管理の4大管理」ともいいます。

詳細は、施工管理の4大管理とは【5大管理もアリ。激務×ブラックを避けるコツ】を参考にどうぞ。

1級電気工事施工管理技士の仕事内容

詳細な仕事内容は以下のとおりです。

- 現場の進捗を写真にとる

- 事務作業

- 顧客や業者との打ち合わせ

- 朝礼の指揮

- 現場の掃除

- 建設物が期限内に完成するように工事のスケジュールを管理する

- 工事が遅れていればスケジュールを修正して間に合うように作業員さんに指示を出す

- 人が足りなければ協力会社に依頼して助っ人を呼ぶ

- 作業員さんの安全が保たれるように安全な作業環境を作る

- 工事が予算内におさまるように工事費を調整する

- 電力会社への申請作業

詳細は、電気工事の現場監督(施工管理)の仕事内容や給料【未経験の会社選び】を参考にどうぞ。

取り扱う電気設備の種類

1級電気工事施工管理技士が扱う電気設備は、下記などがあります。

- 発電設備:電気を作る設備(火力発電所、風力発電所、水力発電所など)

- 送電設備:発電設備から電気を送る設備(送電線など)

- 変電設備:発電所から送電されてくる電気の電圧を変換する設備(変電所など)

- 受変電設備:キュービクル、開閉器、変圧器など

- 配電設備:電信柱や地中送電設備など

- 構内電気設備:建設物内で使う電気設備(照明、コンセントなど)

- 非常電源設備:防災用発電設備、蓄電池など

- 電気通信設備:インターネット設備、電話、インターホンなど

- 防災設備:スプリンクラー、火災報知器など

- 防犯設備:防犯カメラ、侵入警報設備など

特に1級電気工事施工管理技士は、大規模な電気設備工事の監督業務が可能です。

電気設備の詳細は、電気工事の内容や流れを解説【一次側と二次側の図解も紹介】を参考にどうぞ。

1級電気工事施工管理技士は何ができるのか【業務範囲】

1級電気工事施工管理技士を取得すると、下記の工事の監督業務を担当できます。

- 元請で4500万円以上の工事

- 建築一式工事で7000万円以上の工事(建築一式工事=大規模な建築工事のこと)

この規模の工事を担当できる資格者を「監理技術者」といい、1級電気工事施工管理技士は監理技術者になれます。

2級電気工事施工管理技士や無資格者には担当できません。

大規模な工事を担当できるため、大手に転職しやすく、年収も高くなりやすいです。

電気工事施工管理技士の1級と2級の違い【年収相場も違う】

違いは下記のとおりです。

| 1級 | 2級 | |

| 担当できる工事規模 | 元請で4500万円以上の工事建築一式工事で7000万円以上の工事

※監理技術者になれる | 元請で4500万円未満の工事建築一式工事で7000万円未満の工事

※主任技術者になれる |

| 経営事項審査※公共工事を受注するときの評価点 | 5点 | 2点 |

| 年収相場 | 550~1000万円くらい | 450~700万円くらい |

| 資格手当の相場 | 4000~2万円/月 | 3500~1万円/月 |

| 試験範囲 | 広い | 1級ほど広くない |

| 試験の難易度 | ★★★★★ | ★★★★☆ |

| 就職先 | 大手に就職しやすい | 小~中規模の会社に就職しやすい |

| 転職しやすいさ | かなり転職しやすい | 転職しやすい |

「経営事項審査」とは、企業が公共工事を受注するときの評価点です。

1級電気工事施工管理技士の人数が多いほど、公共工事を受注しやすくなります。

そのため、1級電気工事施工管理技士は年収が高く、転職も有利です。

また、電気工事業界は基本的に企業規模が大きいほど年収が高い傾向です。

| 企業規模(従業員数) | 平均年収 |

| 大企業(1000人以上) | 6,916,100円 |

| 中企業(100~999人) | 5,695,300円 |

| 小企業(10~99人) | 4,708,800円 |

参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の設備工事業の年収データから算出

大規模な工事を担当して、たくさん稼ぎたい人は1級電気工事施工管理技士がおすすめです。

ちなみに2級電気工事施工管理技士については、2級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説に詳しくまとめています。

1級電気工事施工管理技士補を取得するメリットも大きい

試験結果が下記に該当する人は「1級電気工事施工管理技士補」という資格が与えられます。

- 第一次検定:合格

- 第二次検定:不合格

※第一次検定と第二次検定については後述します。

1級電気工事施工管理技士補になると、以後、第一次検定を受験する必要がありません。

第二次検定に合格するだけで、1級電気工事施工管理技士を取得できます。

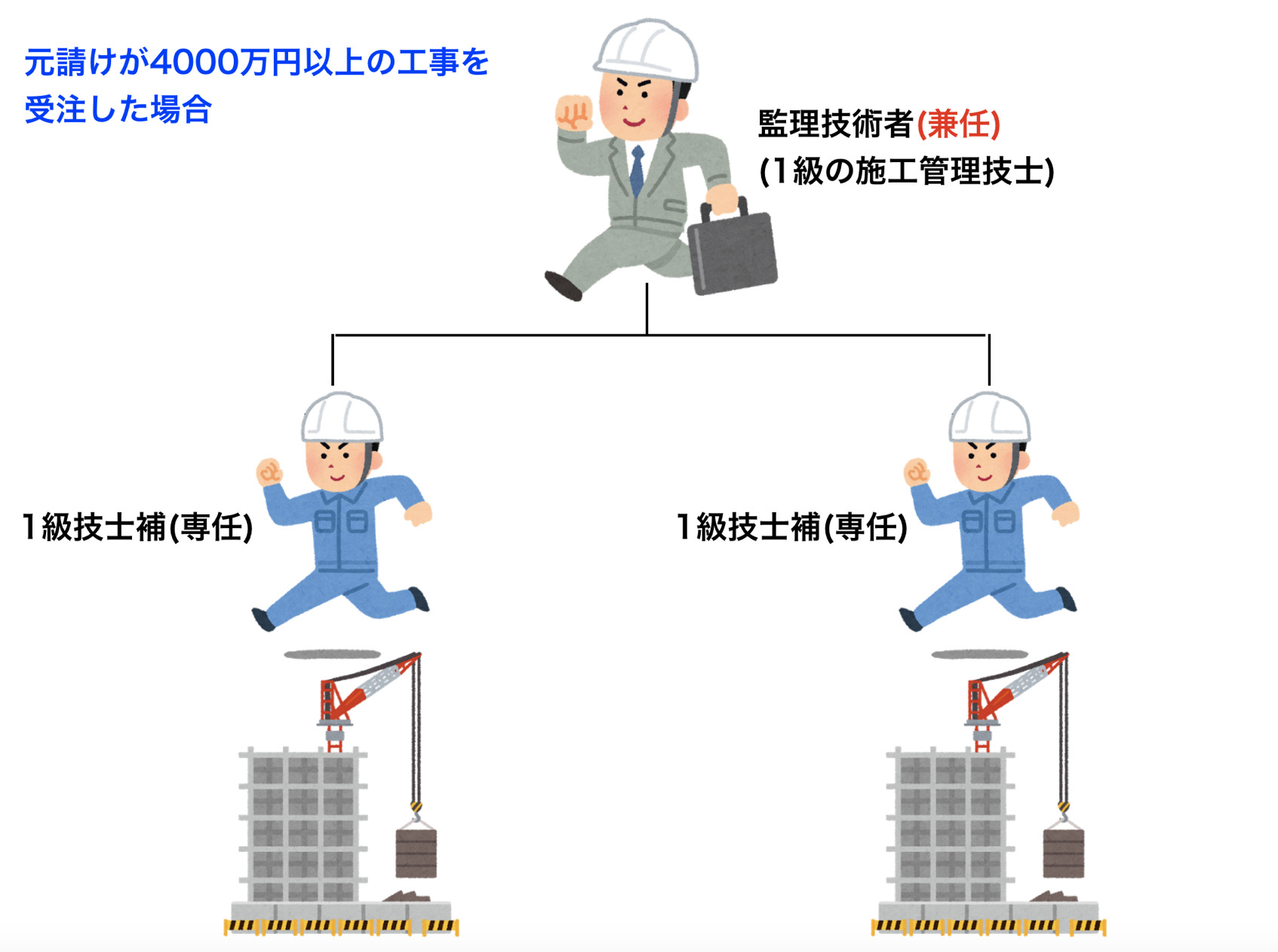

また、2021年以前は下記の規模の工事(特定建設業)で、1現場に1人の1級電気工事施工管理技士が必要でした。

- 元請で4000万円以上の工事

- 建築一式工事で8000万円以上の工事

ですが、現在は1級電気工事施工管理技士補が2人いれば、1級電気工事施工管理技士は現場を兼任できるようになっています。

1級電気工事施工管理技士補を取得すると会社にもメリットがあるため、第一次検定に合格するだけでも価値が高いです。

技士補の詳細は、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめています。

1級電気工事施工管理技士は他の資格を受験するときメリットあり

1級電気工事施工管理技士を取得すると、下記の資格を受験するときにメリットがあります。

- 計装士の学科Bが免除される

- 1級電気工事施工管理技士で2年以上の実務経験があれば建築設備士の受験資格を得られる

キャリアアップに有益な資格なので、ぜひとも1級電気工事施工管理技士に挑戦しましょう。

ちなみに、計装士と建築設備士については下記の記事にまとめています。

1級電気工事施工管理技士試験の難易度

ここからは、下記の項目で1級電気工事施工管理技士の難易度を解説していきます。

- 合格率から見る難易度

- 受験資格から見る難易度

- 第一次検定から見る難易度

- 第二次検定から見る難易度

- 合格基準から見る難易度

1つずつ解説するので、難易度のイメージにしてみてください。

1級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度

| 年度 | 第一次検定(学科) | 第二次検定(実地) |

| 平成23年 | 42.5% | 64.6% |

| 平成24年 | 45.9% | 62.6% |

| 平成25年 | 45.8% | 58.4% |

| 平成26年 | 35.6% | 63.1% |

| 平成27年 | 45.1% | 63.4% |

| 平成28年 | 46% | 69.1% |

| 平成29年 | 48% | 62.5% |

| 平成30年 | 56.1% | 73.7% |

| 令和元年 | 40.7% | 66.3% |

| 令和2年 | 38.1% | 72.7% |

| 令和3年 | 53.3% | 58.8% |

| 令和4年 | 38.3% | 59% |

| 令和5年 | 40.6% | 53% |

| 令和6年 | 36.7% | 49.6% |

過去11年の合格率の平均値は下記のとおり。

- 第一次検定(学科試験):45.2%

- 第二次検定(実地試験):65%

- 第一次×第二次:約29%

第一次検定の方が合格率が低いです。

第一次検定は暗記系の問題が多く、過去問を繰り返し解いて勉強しないと合格できません。

多くの人は、仕事をしながら電気工事施工管理技士の勉強をします。

「なかなか勉強の時間をとれない…」というのが、第一次検定の難易度を上げている要因の1つです。

※きちんと勉強(暗記)すれば合格できるレベルの試験です。

第二次検定は、自分の施工経験の記述問題があります。

自分の施工経験をわかりやすく書きましょう。

第二次検定まで行ければ合格率は高くなります。

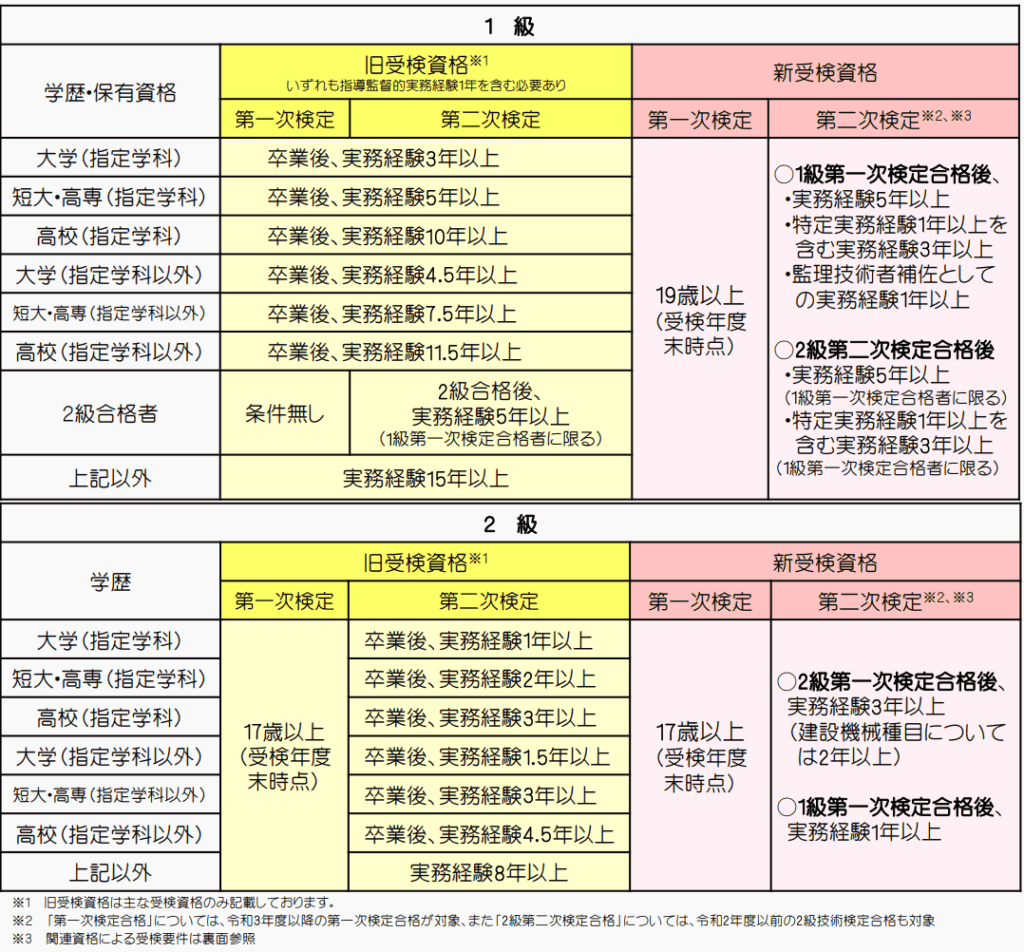

1級電気工事施工管理技士の受験資格から見る難易度

1級電気工事施工管理技士の受験資格は以下のとおりです。

出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受験資格が変わります

詳しい受験資格については、一般財団法人建設業振興基金のサイトに記載されているので必ずチェックしましょう。

1級電気工事施工管理技士試験の免除制度

ちなみに、条件を満たすと第一次検定が免除されます。

条件は下記の2つ。

- すでに第一次検定に合格している人

- 技術士の電気電子部門・建設部門・総合技術監督部門の合格者

2級を飛ばして1級から受験してもOK

受験資格を満たしているならOKです。

1級があれば2級は取得しなくてもいいので、最初から1級に挑戦する人もいます。

ただし、2級から段階的に受けていく人も多いです。

1級は難しいので、何度も落ちるくらいならまず2級を取得したいですからね。

2級で電気工事施工管理技士試験に慣れるのも良いと思います。

第一次検定の試験問題から見る難易度

1級電気工事施工管理技士は第一次検定と第二次検定があります。※第二次検定は後述します。

第一次検定はマークシート問題です。

試験は午前(2時間30分)と午後(2時間)に分かれています。

まず午前の試験問題は下記のとおり。

| 出題分野 | 出題の詳細 | 解答形式 |

| 電気工学 | 電気通信工学、土木工学、機械工学、建築学など | 四肢択一式選択問題:15問中10問に解答 |

| 電気設備 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など | 四肢択一式選択問題:32問中14問に解答 |

| 関連分野 | 施工管理に必要な知識や設計図書の知識など | 四肢択一式選択問題:8問中5問に解答

必須問題:2問 |

続いて、午後の試験問題は下記のとおりです。

| 出題分野 | 出題の詳細 | 解答形式 |

| 施工管理法 | 施工管理法の応用能力問題 | 五肢択一式必須問題:6問 |

| 施工管理法 | 施工管理計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など | 四肢択一式必須問題:7問

選択問題:9問中6問以上に解答 |

| 法規 | 施工管理の法令の知識 | 四肢択一式選択問題:13問中10問に解答 |

ご覧のとおり試験範囲が広いです。

2級電気工事施工管理技士と比べても試験範囲が広いので、難易度は高めといえるでしょう。

暗記系の問題だけでなく計算問題もあるので、丸暗記で合格できるほど甘くありません。

後述しますが、あまり勉強時間をとれない人は1年前くらいから勉強するのがおすすめです。

第二次検定の試験問題から見る難易度

第二次検定は3時間で、試験問題は下記のとおりです。

| 出題分野 | 出題の詳細 | 解答形式 |

| 施工管理法 | 安全管理、工程管理、品質管理などのスキルを見る発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などの知識を見る | 記述式必須問題:3問 |

| 施工管理法 | 監理技術者の業務に必要な知識を見る | 五肢択一式必須問題:2問 |

鬼門は記述式問題。

「施工経験記述」といって、あなたが経験した工事を記述する問題です。

例えば、下記のような記述を求められます。

- 品質を確保するために、あなたが実施したことは?

- それを実施したときに留意したことは?

- 工程管理上の問題とあなたが実施した対策は?

- 労働災害を防止する対策を具体的に記述しなさい。

- 語句の中から選び技術的な内容を具体的に記述しなさい。

記述問題の比率・配点が高いため、避けて通れません。

特に文章を考えるのが苦手な人には、かなり難易度が高いでしょう。

後述しますが、試験までにある程度の文章を完成させておかないと、試験時間に間に合わなくなる危険性があります。

合格基準から見る難易度

1級電気工事施工管理技士の合格基準は下記のとおりです。

| 第一次検定 | 全体:60%以上の正答(36問以上/60問に正答すればOK)施工管理法(応用能力):50%以上の正答(3問以上/6問に正答すればOK) |

| 第二次検定 | 60%以上の正答 |

合格基準は一般的な資格試験とほぼ同等です。

ただし、試験問題は難しいので、しっかりと勉強が必要です。

※勉強方法は後述します。

1級電気工事施工管理技士の試験概要【申込み方法や試験日程】

1級電気工事施工管理技士の試験概要は下記のとおりです。

| 第一次・第二次の試験地 | 札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄 |

| 願書申込 | 1~2月 |

| 試験時期 |

|

| 合格発表 |

|

| 受験手数料 |

|

| 申込方法 |

※ただし新規受検申込者は書面申込のみ |

詳しくは、建設業振興基金のホームページを確認しましょう。

1級電気工事施工管理技士の合格発表方法

試験の合格発表日の9時になると、建設業振興基金のホームページに合格番号が公開されます。

また、合格通知も発送されます。

- 第一次検定:7月ころ発送

- 第二次検定:2月ころ発送

試験合格後に免状申請をする方法

試験に合格したら、免状を申請しましょう。

具体的には下記の手順で進めればOKです。

- 合格通知に書かれた手順で手続きを進める

- 合格証明書が発行される

- 監理技術者講習を受講する

- 監理技術者に登録する

監理技術者講習は下記で受けられます。

- 全国建設研修センター

- 建設業振興基金

- 全国土木施工管理技士会

- 総合資格

- 日建学院

- 日本建築士会連合会

参考:国土交通省「監理技術者講習の実施機関一覧」

1級電気工事施工管理技士に更新はない

1級電気工事施工管理技士に限らず、施工管理技士資格には更新制度がありません。

資格を取得してしまえば、ずっと有効です。

ただし、監理技術者の有効期限は5年なので忘れずに更新しましょう。

※書類申請で更新が可能です。

1級電気工事施工管理技士の効率的な勉強方法

どうやって勉強すればいいの?

仕事が忙しいから、効率的な勉強方法を知りたい。

具体的な勉強方法は下記の4つです。

- 本で独学

- アプリ

- eラーニング

- 講習会

どれも効率的に勉強できるため、1つずつ解説します。

【勉強方法1】本で独学

本で独学する場合は、下記の手順で勉強すると効率的です。

- まずはテキストに目を通す

- 過去問題集をくりかえし解いて解説を読む

- 特に苦手なジャンルをくりかえし解く

1級電気工事施工管理技士の試験は、過去問と似た問題が多く出題されます。

そのため、過去問をくりかえし勉強するのが効率的です。

できれば、過去5年分を5周はしたいところですね。

ちなみに、独学のメリットとデメリットは下記のとおりです。

- メリット:あなたのペースで勉強できる、あまりお金がかからない

- デメリット:疑問点を質問できない、施工経験記述の添削ができない

第二次検定の施工経験記述を添削してもらえないのが、最大のデメリットです。

施工経験記述は独特の書き方があるので、プロに添削してもらいたいところ。

第二次検定だけ、後述するeラーニングや講習会で勉強する人もいるくらいです。

おすすめのテキストや過去問題集

独学におすすめのテキストや過去問題集は下記のとおりです。

できれば書店に足を運んで、ページをパラパラとめくってみて、あなたと合いそうな本を選びましょう。

【勉強方法2】アプリで勉強

1級電気工事施工管理技士向けのスマホアプリがあります。

移動中など、スキマ時間にアプリで勉強すると効率的です。

アプリの詳細は、1級電気工事施工管理技士の試験勉強におすすめのアプリ8選を紹介にまとめています。

どれも安いので、あなたと相性が良さそうなアプリをインストールしてみましょう。

【勉強方法3】eラーニングで勉強

近年はeラーニングで勉強する人も増えています。

メリットは下記のとおり。

- スキマ時間でも学習できる

- 経験記述の添削を受けられる

- スクールに通学する必要がない

忙しくて通学できない人は、eラーニングで勉強するのがおすすめです。

【勉強方法4】講習会に参加する

講習会に参加して勉強する人もいます。

メリットは下記の2つ。

- 講師にその場で質問できる

- 経験記述の添削ができる

前述のとおり、第二次検定のみ講習会を活用する人も多いです。

講習会は下記で開催されています。

1級電気工事施工管理技士の勉強時間【目安350~500時間】

あくまで目安ですが、350~500時間は勉強が必要です。

1日にどれくらい勉強できるかによって「いつから勉強を始めるか」が変わります。

| 勉強できる時間 | 勉強期間の目安 |

| 月~土:1日1時間日曜:3時間 | 約11ヶ月7月から勉強開始 |

| 月~土:1日2時間日曜:5時間 | 約6ヶ月12月から勉強開始 |

| 月~土:1日1時間日曜:10時間 | 約6ヶ月12月から勉強開始 |

まずは第一次検定の勉強に集中してOK

結論、まずは第一次検定の勉強に集中しましょう。

理由は、第二次検定まで時間があるから。

- 第一次検定:6月

- 第二次検定:10月

第一次検定の合格発表(7月)を待ってから、第二次検定の勉強を始めても間に合います。

なので、まずは第一次検定の勉強に集中すればOKです。

第二次検定の施工経験記述は文章を作っておく

前述のとおり、第二次検定の施工経験記述は試験前に文章を作っておきましょう。

試験本番でゼロから文章を考える時間はないから。

具体的には下記の3つのテーマで出題されます。

- 安全管理

- 工程管理

- 品質管理

過去問を見るとわかりますが、これら3つがローテーションで出題されています。

なので、最低でも3つの文章を事前に作っておきましょう。

難しい人は、eラーニングや講習会で添削してもらうのが無難です。

他の電気系資格との難易度比較【受験する順番の参考にどうぞ】

資格を取得する順番の参考にしたい。

代表的な電気系資格は下記の3つです。

- 電気工事士(第一種・第二種)

- 電気主任技術者(第一種・第二種・第三種)

- 電気工事施工管理技士(1級・2級)

電気工事施工管理技士を含む電気系資格の難易度をランキングにしてみました。

試験が難しい順に並べています。

- 第一種電気主任技術者

- 第二種電気主任技術者

- 第三種電気主任技術者

- 1級電気工事施工管理技士

- 2級電気工事施工管理技士

- 第一種電気工事士

- 第二種電気工事士

圧倒的に電気主任技術者(電検)の難易度が高いといえます。

各資格の合格に必要な勉強時間は、下記のとおりです。

- 電気主任技術者(電検):約1500〜2000時間

- 電気工事施工管理技士:350〜500時間

- 電気工事士:約100~300時間

電気主任技術者は何年も勉強が必要です。

1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者の難易度比較

前述のとおり、1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者(電検)の試験の難易度を比較すると、電気主任技術者の方が難易度が高いです。

| 合格率 | 勉強時間の目安 | |

| 1級電気工事施工管理技士 |

| 350〜500時間 |

| 第一種電気主任技術者 |

| 2000時間 |

| 第二種電気主任技術者 |

| 1500時間 |

| 第三種電気主任技術者 | 約9.6% | 1500時間 |

電気工事施工管理技士を受験するには実務経験が必要ですが、電気主任技術者は受験資格は不問です。

受験資格という点では電気主任技術者の方が難易度が低いのですが、試験の内容自体は完全に電気主任技術者の方が難しいです。

電気主任技術者の難易度のイメージは下記のとおり。

- 第三種電気主任技術者:数学に関する問題も多い

- 第二種電気主任技術者:理論や電気計算の高度な知識が必要で数学の計算速度も必要

- 第一種電気主任技術者:電気保安などの難問や予測できない奇問が出題される超難関

電気主任技術者の詳細は、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツにまとめています。

1級電気工事施工管理技士と電気工事士の難易度比較

前述の通り、1級電気工事施工管理技士と電気工事士の試験の難易度を比較すると、電気工事士の方が難易度が低いです。

| 合格率 | 勉強時間の目安 | |

| 1級電気工事施工管理技士 |

| 350〜500時間 |

| 第1種電気工事士 |

| 150~300時間 |

| 第2種電気工事士 |

| 100~300時間 |

電気工事士は受験資格は不問ですので、誰でも受験できます。

電気工事施工管理技士は実務経験が必要ですので、実務経験という点では難易度が高いといえます。

電気工事士の試験は暗記系が多いので、過去問を繰り返し勉強すれば合格できます。

ただし、電気工事士は配線図の作成や組み立ての技能試験があります。

工具を買って配線を組み立てる練習が必要です。

電気工事士の詳細は、電気工事士1種2種の資格難易度や合格率!勉強や技能試験のコツを参考にどうぞ。

1級電気工事施工管理技士と電気電子部門の技術士の難易度比較

電気電子部門の技術士は、高度な知識と応用能力・技術者倫理を証明する国家資格です。

結論、電気電子部門の技術士の方が難易度が高いです。

理由は、技術士の方が合格率が低いから。

合格率の比較は下記のとおりです。

| 1級電気工事施工管理技士 |

|

| 電気電子部門の技術士 |

|

電気電子部門の技術士は、特に第二次試験が難関です。

1級電気工事施工管理技士と建築設備士の難易度比較

建築設備士は、電気・給排水・空調設備などの専門知識をもち、建築士に対して建築設備の設計や工事監理のアドバイスをする国家資格です。

設備系資格の中でも、かなりレベルが高い資格といえるでしょう。

結論、建築設備士の方が難易度が高いです。

合格率の比較は下記のとおり。

| 1級電気工事施工管理技士 |

|

| 建築設備士 |

|

建築設備士の詳細は、建築設備士の試験の難易度!独学でも合格できるのか?にまとめています。

1級電気工事施工管理技士と登録電気工事基幹技能者の難易度比較

登録電気工事基幹技能者とは、電気工事の職長クラスの人のスキルや知識を証明する資格で、下記のメリットがあります。

- 主任技術者になれる

- 経営事項審査で3点が加点される

試験の難易度は、1級電気工事施工管理技士の方が上です。

なぜなら、登録電気工事基幹技能者には講習があるから。

2日間の講習をしっかり受けてから試験を受けられるので、合格率は高いです。

登録電気工事基幹技能者の詳細は、登録電気工事基幹技能者を取得するメリット【認定講習や試験も解説】にまとめています。

1級電気工事施工管理技士と高圧・特別高圧電気取扱者の難易度比較

高圧・特別高圧電気取扱者とは、文字どおり高電圧を取り扱う資格です。

高圧電気取扱者は下記の電気工事を担当できます。

- 交流600V以上7000V以下

- 直流750V以上7000V以下

交流・直流7000V以上だと、特別高圧電気取扱者の資格が必要です。

試験の難易度は、1級電気工事施工管理技士の方が上です。

高圧・特別高圧電気取扱者は講習を受ければ取得できるので、難易度は低いです。

高圧・特別高圧電気取扱者の詳細は、高圧・特別高圧電気取扱者にできること【特別教育の講習を受けよう】にまとめてます。

1級電気工事施工管理技士と低圧電気取扱者の難易度比較

低圧電気取扱者とは、家庭やオフィスなどの電気工事などができる国家資格です。

下記の電圧の取り扱いが可能です。

- 対地電圧50V以上

- 交流600V以下

- 直流750V以下

試験の難易度は、1級電気工事施工管理技士の方が上です。

低圧電気取扱者も講習があるから。

講習を受けてから試験を受けられるし、試験の難易度もそこまで高くありません。

低圧電気取扱者の詳細は、低圧電気取扱者にできること【特別教育の講習内容も解説します】にまとめてます。

1級電気工事施工管理技士と認定電気工事従事者の難易度比較

認定電気工事従事者とは、第二種電気工事士ができない簡易電気工事を行うことができる国家資格です。

※簡易電気工事とは600V以下の自家用電気工作物の電気工事のこと。

こちらも、1級電気工事施工管理技士の方が難易度が高いです。

なぜなら、認定電気工事従事者は講習だけで取得できるから。

認定電気工事従事者の詳細は、認定電気工事従事者の必要性とは?認定講習や申請方法を解説にまとめてます。

1級電気工事施工管理技士と特種電気工事資格者の難易度比較

ネオン工事や非常用予備発電装置工事を行う国家資格です。

こちらも難易度は、1級電気工事施工管理技士の方が上。

特種電気工事資格者は、講習を受けてから試験を受けられるから。

試験の難易度も低いです。

特種電気工事資格者の詳細は、特種電気工事資格者とは【資格を取得する方法は講習と試験がある】にまとめてます。

1級電気工事施工管理技士と配電制御システム検査技士の難易度比較

配電制御システム検査技士とは、配電盤などの検査業務の技術を証明する民間資格です。

こちらも難易度は、1級電気工事施工管理技士の方が上。

配電制御システム検査技士は1級と2級がありますが、両方とも50%くらいの人が合格できます。

1級電気工事施工管理技士の第一次検定×第二次検定の合格率は29%くらいなので、合格率が低いです。

配電制御システム検査技士の詳細は、配電制御システム検査技士の試験内容【公式テキストで問題に慣れよう】にまとめてます。

まとめ:さっそく1級電気工事施工管理技士の勉強を始めよう

この記事をまとめます。

- 1級電気工事施工管理技士を取得すると監理技術者になれて、収入アップしやすい

- 試験範囲が広く、難易度は高め

- 第二次検定の経験記述は、事前に文章を作っておく

- eラーニングや講習会で経験記述の添削を受けるのがおすすめ

- 勉強時間の目安は350〜500時間

結論、1級電気工事施工管理技士の試験は難易度が高めです。

合格率は約29%ほど。

7割の人は落ちる試験なので、しっかり勉強しましょう。

冒頭でもお伝えしましたが、勉強方法を間違えなければ十分に合格を狙える試験です。

忙しい施工管理が勉強するコツは、ただ1つ。

今日から勉強を始めることです。

と思いがちですが、その明日はやってこないでしょう。

短い時間でもいいので、少しずつ勉強を始めていくのがコツです。

勉強方法は下記の4つ。

- 本で独学

- アプリ

- Eラーニング

- 講習会

あなたに合いそうな方法で、さっそく今日から勉強を始めていきましょう。

あなたのキャリアアップの参考になれば嬉しいです!