合格率は低いの?

仕事が忙しいからうまく勉強できるか不安…

どうすれば効率的に勉強できるの?

2級管工事施工管理技士を取得して、キャリアアップ・収入アップしていきたい!

こういった疑問や不安に応える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- 2級管工事施工管理技士とは

- 2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度

- 2級管工事施工管理技士の受験資格と実務経験

- 試験問題や試験時間

- 試験内容や合格発表

- 2級管工事施工管理技士の勉強方法

- 他の資格との難易度比較

私たちワット・コンサルティングは、施工管理の転職サポートを行う会社です。

この記事では、2級管工事施工管理技士の難易度を中心に解説していきます。

結論、2級管工事施工管理技士は、計画的に正しく勉強すれば合格できる試験です。

勉強のコツも解説するので、資格を取得したい人は最後まで読んでみてください!

「前置きはいいから、早く試験の難易度を教えて!」という人は、2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度をクリックすると、該当箇所にジャンプできますよ!

目次

- 1 2級管工事施工管理技士とは【何ができる資格か解説】

- 2 2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度

- 3 2級管工事施工管理技士の受験資格と実務経験

- 4 2級管工事施工管理技士の試験問題

- 5 2級管工事施工管理技士の試験内容【申し込み方法や合格発表】

- 6 2級管工事施工管理技士の勉強方法

- 7 2級管工事施工管理技士と他の資格の難易度比較

- 7.1 1級管工事施工管理技士との比較

- 7.2 配管技能士との比較

- 7.3 登録配管基幹技能者との比較

- 7.4 空調設備士との比較

- 7.5 登録ダクト基幹技能者との比較

- 7.6 冷凍空調技士との比較

- 7.7 登録冷凍空調基幹技能者との比較

- 7.8 冷凍空調工事保安管理者との比較

- 7.9 冷凍空気調和機器施工技能士との比較

- 7.10 ボイラー技士との比較

- 7.11 高圧ガス製造保安責任者との比較

- 7.12 給水装置工事主任技術者との比較

- 7.13 空調給排水管理監督者との比較

- 7.14 浄化槽設備士との比較

- 7.15 排水設備工事責任技術者との比較

- 7.16 簡易内管施工士との比較

- 7.17 ガス消費機器設置工事監督者との比較

- 7.18 建築設備士との比較

- 7.19 設備設計一級建築士との比較

- 8 まとめ:2級管工事施工管理技士の試験内容を理解して勉強を始めよう

2級管工事施工管理技士とは【何ができる資格か解説】

2級管工事施工管理技士とは国家資格「施工管理技士」の中の1つです。

「管工事」とは下記のような工事を指します。

- 給排水管の工事

- ガス管の工事

- 空調設備(冷暖房設備)の工事

- 浄化槽工事

- ダクト工事

- 衛生設備工事

2級管工事施工管理技士の仕事内容

2級管工事施工管理技士の主な仕事内容は下記の5つです。

- 安全管理:現場の事故を防ぐ対策

- 工程管理:工事のスケジュール管理

- 品質管理:図面どおりに工事して品質を保つ

- 原価管理:会社に利益が出るようにお金を管理

- 環境管理:自然破壊をしない、周辺住民への配慮

これらは「施工管理の5大管理」ともいわれます。

5大管理の詳細は、施工管理の4大管理とは【5大管理もアリ。激務×ブラックを避けるコツ】を参考にどうぞ。

また、下記のような業務も行います。

- 施工計画の作成

- 行政への申請書類の作成

- 施工図の作成

- 現場の写真撮影

- 近隣への挨拶

- 現場の清掃

- その他トラブル対応や緊急対応

仕事内容の詳細は、施工管理(現場監督)の13の仕事内容をわかりやすく解説【未経験者向け】にまとめています。

1級と2級の管工事施工管理技士の違い

管工事施工管理技士には1級と2級があります。

建設会社は、下記の人材を配置しないと工事を請け負うことができません。

- 営業所に専任技術者

- 現場に主任技術者

簡単にいうと、施工管理技士がいないと工事を請けられないということです。

また、特定建設業(下請に出す工事の総額が4500万円以上、建築一式工事の総額が7000万円以上の工事)を請け負う場合は「監理技術者」を現場に配置しなければいけません。

1級と2級で担当できるのは下記のとおり。

- 2級:専任技術者・主任技術者

- 1級:専任技術者・主任技術者・監理技術者

少しまとめると、1級と2級で担当できる工事規模は下記のとおりです。

- 1級:下請に出す工事の総額が4500万円以上、建築一式工事の総額が7000万円以上の工事を担当可能

- 2級:下請に出す工事の総額が4500万円未満、建築一式工事の総額が7000万円未満の工事を担当可能

また、建設会社が直接雇用する施工管理技士の人数によって「経営事項審査」という点数が加算されます。

- 2級の施工管理技士:2点

- 1級の施工管理技士:5点

- 監理技術者講習を受けたらさらに1点追加

経営事項審査の点数が高い建設会社は公共工事の受注を受けやすくなるなどメリットがあるため、施工管理技士は大変重宝される資格です。

管工事施工管理技士の資格を取得できれば、就職・転職が有利になります。

特に、1級管工事施工管理技士はかなり有利です。

1級と2級の違いは、管工事施工管理技士の1級2級の7つの違い【勉強の3つのコツも解説】にも詳しくまとめてます。

2級管工事施工管理技士を取得するメリット【年収アップ】

結論、2級管工事施工管理技士を取得するメリットは下記の5つです。

- 年収が上がりやすい

- 転職が有利になる

- 1級に挑戦しやすくなる

- 他の資格の受験資格を得られる

- 手に職がつく

前述のとおり、2級管工事施工管理技士は主任技術者になれます。

現場には主任技術者を配置しなければいけないため、会社にとってなくてはならない人材になるため年収アップしやすいです。

また、どの会社も主任技術者を採用したいため、転職も有利になります。

2級管工事施工管理技士を取得すると1級の受験資格も得られるため、キャリアアップしやすいです。

1級を取得すれば監理技術者として大規模現場も担当できるため、さらに年収アップも狙えます。

2級管工事施工管理技士を取得すると、下記の資格の受験資格を得られます。

結論、2級管工事施工管理技士は手に職がつく資格といえるでしょう。

2級管工事施工管理技士の年収

2級管工事施工管理技士の年収相場は、450〜500万円くらいです。

無資格だった人が2級管工事施工管理技士を取得すると、給料アップするケースが多いでしょう。

基本給が上がる会社もあれば、資格手当が支給される会社もあります。

もちろん、勤めている会社規模によっても年収は変わります。

中小の建設会社よりも、大手の方が年収が高いです。

施工管理技士は不足しているため、中には年収800万円以上稼ぐ管工事施工管理技士もいます。

管工事施工管理技士の年収は、管工事施工管理技士の年収を分析【年収を上げる方法も解説】も参考にどうぞ。

2級管工事施工管理技士補を取得するメリット

2021年の試験から、施工管理技士の試験には「技士補」という資格が新設されました。

文字通り「施工管理技士を補佐する資格」です。

第一次検定に合格すると「技士補」の資格が与えられ、以後は第二次検定だけに合格すれば2級管工事施工管理技士を取得できます。

※もう第一次検定を受けなくてOK。

技士補については、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめています。

管工事施工管理技士の就職先と将来性

管工事施工管理技士の主な就職先は、下記などがあります。

- ゼネコン

- 中小の建設会社

- 建築設備会社

- 配管工事会社

施工管理技士の仕事は肉体労働ではないため、60歳を超えても続けることができます。

前述のとおり、施工管理技士の資格があると転職しやすいため、スキルがあれば年齢関係なく活躍できます。

新築が減っているとはいえ、まだまだ新築の建築物は建っていますし、リニューアル工事・リフォームなどは今後さらに増えるため、今後の仕事も安定していると考えられます。

管工事施工管理技士は将来性のある資格といえるでしょう。

この辺は、1級管工事施工管理技士を取得する4つのメリット【合格のコツも解説】にも詳しくまとめてます。

2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度

近年の2級管工事施工管理技士の合格率の推移を見てみましょう。

| 年度 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |

| 平成22年 | 50.9% | 37.1% |

| 平成23年 | 47.3% | 32.4% |

| 平成24年 | 50.7% | 37.1% |

| 平成25年 | 50.1% | 37.9% |

| 平成26年 | 59.8% | 36.4% |

| 平成27年 | 57.9% | 45.9% |

| 平成28年 | 66.2% | 44.5% |

| 平成29年 | 59.1% | 40.9% |

| 平成30年 | 61.7% | 40.4% |

| 令和元年度 | 55.4% | 44.1% |

| 令和2年度 | 63.6% | 43.5% |

| 令和3年度 | 48.6% | 46.2% |

| 令和4年度 | 56.8% | 59.7% |

| 令和5年度 | 69.6% | 82.3% |

| 令和6年度 | 65.1% | 62.4% |

近年の平均の合格率は下記のとおり。

- 第一次検定:約56%

- 第二次検定:約41%

- 第一次×第二次の合格率:約23%

第二次検定はマークシート方式ではなく記述式のため、苦戦する人が多いです。

知識だけでなく文章力も必要です。

過去の自分の実務経験を記述する問題もあるので、しっかりと対策が必要です。

ただし、極端に難易度が高い試験ではないため、独学でも合格できます。

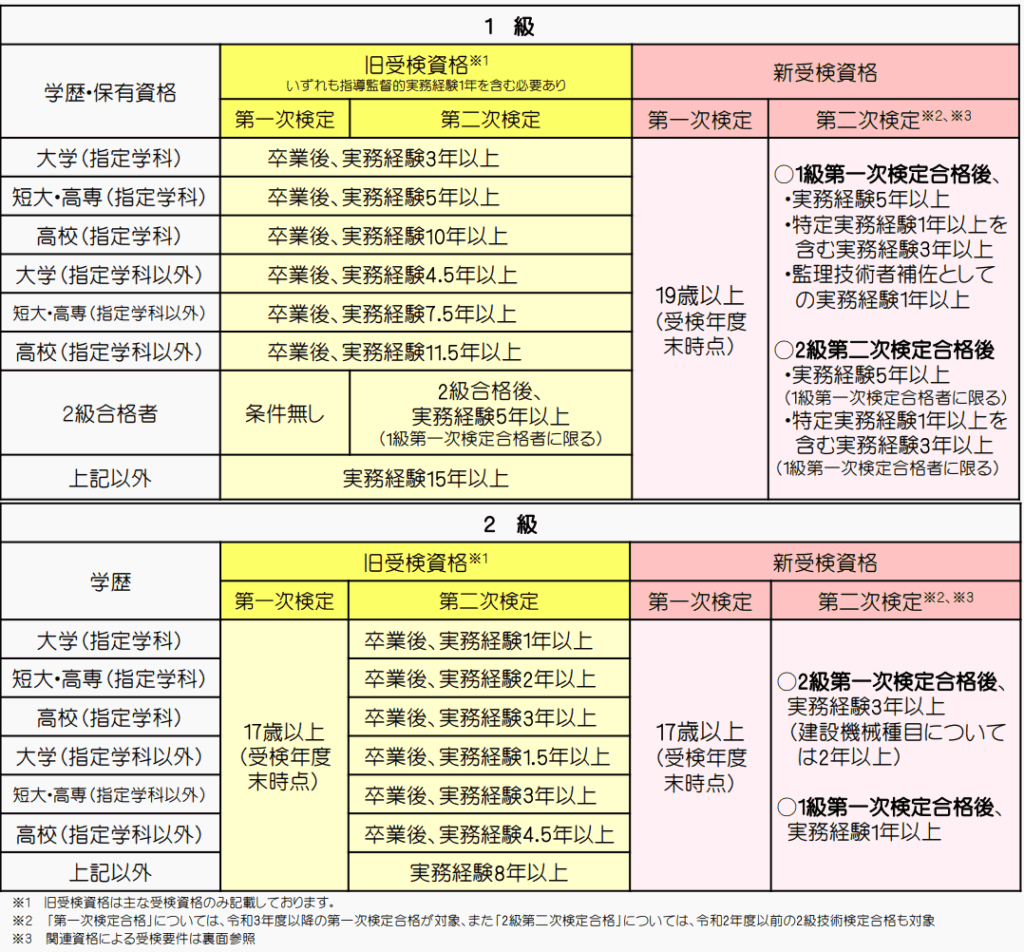

2級管工事施工管理技士の受験資格と実務経験

2級管工事施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は「17歳以上」です。

受験資格は下記の表のとおり。

出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受験資格が変わります

第一次検定に合格後、3年以上の実務経験を積まないと第二次検定を受験できません。

まずは早急に第一次検定に合格し、実務経験を積んでいきましょう。

2級管工事施工管理技士の試験問題

2級管工事施工管理技士の試験問題は、下記の2つがあります。

- 第一次検定

- 第二次検定

それぞれ解説します。

第一次検定の試験問題

第一次検定はマークシートで、試験時間は2時間10分です。

| 科目 | 解答方式 | 出題数 |

| 一般基礎(原論) | 四肢択一 | 必須問題4問 |

| 電気工学 | 四肢択一 | 必須問題1問 |

| 建築学 | 四肢択一 | 必須問題1問 |

| 空調・衛生 | 四肢択一 | 選択問題17問中9問に回答 |

| 設備 | 四肢択一 | 必須問題4問 |

| 設計図書 | 四肢択一 | 必須問題1問 |

| 施工管理法 | 四肢択一 | 選択問題10問中8問に回答 |

| 法規 | 四肢択一 | 選択問題10問中8問に回答 |

| 施工管理法(能力問題) | 四肢択二 | 必須問題4問 |

52問中40問に解答します。

2級管工事施工管理技士の第一次検定の過去問

2級管工事施工管理技士の第一次検定の過去問を少しだけ紹介します。

過去問を見て「わからない…」という人はしっかり勉強しましょう。

熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

(1) 固体が直接気体になる相変化を昇華という。

(2) 単位質量の物体の温度を1℃ 上げるのに必要な熱量を比熱という。

(3) 気体では、定容比熱より定圧比熱のほうが大きい。

(4) 温度変化を伴わずに、物体の相変化のみに消費される熱を顕熱という。

次の設備のうち、「消防法」上、消防の用に供する設備に該当しないものはどれか。

(1) 屋内消火栓設備

(2) 連結散水設備

(3) スプリンクラー設備

(4) 泡消火設備

自然流下の排水設備の試験として、適当でないものはどれか。

(1) 満水試験

(2) 通水試験

(3) 煙試験

(4) 水圧試験

第二次検定の試験問題【施工経験記述が難しい】

第二次検定は記述式試験で、試験時間は2時間です。

| 科目 | 出題数 |

| 設備全般 | 必須問題1問 |

| 設備全般 | 選択問題2問中1問に回答 |

| 工程管理or法規 | 選択問題2問中1問に回答 |

| 施工経験記述 | 必須問題1問 |

最難関といわれているのが「施工経験記述」です。

具体的には下記を記述していきます。

- 工事名

- 工事場所

- 設備工事概要

- 現場でのあなたの立場or役割

- あなたが特に重要と考えた事項

- あなたがとった措置or対策

試験問題は下記が組み合わせで出題されています。

- 工程管理

- 安全管理

- 品質管理

試験本番で文章を考える時間はないので、事前にすべての文章を作っておきましょう。

管工事施工管理技士に合格するために必要な知識

管工事施工管理技士に合格するためには、機械工学・施工管理法・法規の基礎知識が必要があります。

機械工学で必要な知識は下記などです。

- 建築学

- 電気工学

- 機械工学

- 衛生工学

- 給排水設備

- 空調設備

- 冷暖房

- 設計図

施工管理法では、下記などの知識が必要です。

- 工程管理

- 安全管理

- 品質管理

- 設計図書の読み方・作成方法

- 機材の選び方や使い方

法規では施工の法令の知識が必要です。

まずは基礎的な知識をきちんと勉強するのが合格のコツです。

2級管工事施工管理技士の合格基準

ちなみに、2級管工事施工管理技士の合格基準は下記のとおりです。

- 第一次検定:60%以上の正答

- 第二次検定:60%以上の正答

第一次検定は、40問に解答中24問以上に正答で合格です。

第二次検定は採点方法が公開されていません。

2級管工事施工管理技士の試験内容【申し込み方法や合格発表】

2級管工事施工管理技士の試験内容は下記のとおりです。

※詳しくは、全国建設研修センターのサイトを確認しましょう。

| 願書申込 |

|

| 試験時期 |

|

| 試験会場 | 前期:札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇 |

| 後期:札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・那覇 | |

| 合格発表 |

|

| 受検料 |

|

試験に合格したら免状申請が必要

試験に合格したら、2級管工事施工管理技士の免状を申請しましょう。

申請手続きをすると、国土交通省から合格証明書が発行されます。

2級管工事施工管理技士に合格すると合格通知書が届くので、その合格通知書に書かれている手順で手続きを進めればOKです。

2級管工事施工管理技士は更新制度がない

ちなみに、2級管工事施工管理技士に限らず施工管理技士には更新がありません。

つまり、試験に合格したらずっと資格の効力が続きます。

まさしく手に職がつく資格といえるでしょう。

2級管工事施工管理技士の勉強方法

2級管工事施工管理技士の勉強方法は下記の4つがあります。

- テキストや過去問題集で独学

- スキマ時間にアプリで勉強

- 通信講座を受講する

- 講習会で勉強する

それぞれの勉強法について見ていきましょう。

【勉強方法1】テキストや過去問題集で独学

テキストや過去問題集で独学する人は多いです。

コツは、たくさんのテキスト(参考書)や問題集を買わないことです。

たくさん買っても勉強しきれないから。

書店に行ってパラパラとページをめくりながら、わかりやすそうなテキストと過去問集を1冊ずつ購入するのが良いでしょう。

まずはテキストを読み込み、その後、過去問集をくりかえし解いてください。

問題を覚えるくらい繰り返せば高確率で合格できます。

過去問集は最低でも3回以上は解くことをおすすめします。

毎日勉強するのが最大のコツ

独学は自分との闘いです。

特に、施工管理職をしている人は忙しいですから、仕事が終わってから勉強をするのはけっこうきついです。

「休日に勉強しよう…」と勉強を後回しにするとなかなか勉強できません。

毎日30分でもいいので勉強するクセをつけるのがコツです。

おすすめのテキストや過去問題集

特におすすめのテキストや過去問題集は下記です。

ただし、前述のとおり書店に行って実際に本を見てみるがおすすめです。

【勉強方法2】スキマ時間にアプリで勉強

2級管工事施工管理技士向けのアプリがあるので、勉強に活用しましょう。

ただし、アプリだけで合格するのは難しいです。

あくまで他の勉強方法と併用してください。

移動時間や休憩時間など、スキマ時間を使って勉強するのに向いています。

【勉強方法3】通信講座を受講する

通信講座は合格しやすいテキストに作り込まれているため、合格率が上がります。

独学に比べて「通信講座の順番通りに勉強すれば良い」というわかりやすさはありますね。

第二次検定の記述式問題の添削もしてくれる通信講座がおすすめです。

ただし、独学に比べると費用が高いことと、自分のペースで勉強しにくいのがデメリットです。

特に、忙しい施工管理職の人は通信講座のペースに追いつけないこともあるので注意です。

【勉強方法4】講習会で勉強する

講習会に行って勉強するメリットは、講師にわからないことを聞けることでしょう。

独学だとわからないことを自分で調べなければいけませんが、講習会は聞けばすぐに教えてくれます。

近年の試験傾向や予想問題も強いですね。

ただし、独学より費用が高いことや、忙しい施工管理職の人はそもそも講習会に通う時間がないこともあるでしょう。

2級管工事施工管理技士の勉強時間の目安

あくまで目安ですが、2級管工事施工管理技士の勉強時間は150~200時間といわれています。

勉強期間のシミュレーションを作ったので、参考にしてみてください。

| 勉強する時間 | 勉強期間の目安 |

| 約5ヶ月 |

| 約4ヶ月 |

| 約2ヶ月半 |

最初は第一次検定の勉強に集中する

まずは第一次検定の勉強に集中してOKです。

第一次検定に合格してから第二次検定の勉強を始めても間に合います。

2級管工事施工管理技士と他の資格の難易度比較

2級管工事施工管理技士と、下記の資格の難易度を比較してみました。

- 1級管工事施工管理技士

- 配管技能士

- 登録配管基幹技能者

- 空調設備士

- 登録ダクト基幹技能者

- 冷凍空調技士

- 登録冷凍空調基幹技能者

- 冷凍空調工事保安管理者

- 冷凍空気調和機器施工技能士

- ボイラー技士

- 高圧ガス製造保安責任者

- 給水装置工事主任技術者

- 空調給排水管理監督者

- 浄化槽設備士

- 排水設備工事責任技術者

- 簡易内管施工士

- ガス消費機器設置工事監督者

- 建築設備士

- 設備設計一級建築士

資格を取得する順番などの参考にしてみてください。

1つずつ解説します。

1級管工事施工管理技士との比較

もちろん1級管工事施工管理技士の方が難易度が高いです。

理由は下記の2つ。

- 1級の方が試験範囲が広いから

- 1級の方が受験資格が厳しいから

1級と2級の試験科目は似ていますが、出題される範囲は1級の方が広いイメージです。

また、受験資格も1級の方が厳しく設定されています。

特に受験に必要な実務経験年数が長いです。

1級管工事施工管理技士については、1級管工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法も解説に詳しくまとめています。

配管技能士との比較

配管技能士は、配管工事のスキルを証明する資格です。

違いは下記のとおり。

- 配管技能士:施工する技術者向け

- 2級管工事施工管理技士:施工管理向け

結論、2級管工事施工管理技士の方が難易度が高いです。

理由は合格率。

- 配管技能士:約50%

- 2級管工事施工管理技士:約23%

配管技能士については、1級・2級・3級の配管技能士の試験内容【参考書や過去問の勉強方法】にまとめています。

登録配管基幹技能者との比較

登録配管基幹技能者とは、管工事で優れた施工技術をもち、技術者に適切な施工方法や手順を提案し、指揮や統率を行うスキルを証明する資格です。

取得すると下記のメリットあり。

- 主任技術者になれる

- 経営事項審査で加点される

結論、2級管工事施工管理技士の方が難しいです。

理由は、登録配管基幹技能者は3日間の講習があるから。

講習で習ったことが試験に出るため、2級管工事施工管理技士と比べると難易度は低めです。

登録配管基幹技能者については、登録配管基幹技能者とは【講習と試験あり。2つの勉強のコツも解説】を参考にどうぞ。

空調設備士との比較

空調設備士は、空調の施工図作成や設計・施工管理を行う民間資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の方が難易度が上。

理由は合格率です。

| 資格 | 合格率 |

| 空調設備士 |

|

| 2級管工事施工管理技士 | 約23% |

空調設備士については、空調設備士試験の難易度【合格率は低め。過去問でスピードに慣れよう】に詳しくまとめています。

登録ダクト基幹技能者との比較

登録ダクト基幹技能者は、空調・換気・排煙設備工事の現場責任者向けの資格です。

取得すると2つのメリットあり。

- 主任技術者になれる

- 経営事項審査で加点される

こちらも2級管工事施工管理技士の方が難しいです。

理由は、登録ダクト基幹技能者は3日間の講習があるから。

講習で習ったことが試験に出るため、2級管工事施工管理技士と比べると難易度は低めです。

登録ダクト基幹技能者の詳細は、登録ダクト基幹技能者を取得する方法【併せて取得したい3つの資格】を参考にどうぞ。

冷凍空調技士との比較

冷凍空調技士は、冷凍設備の設計・製造・工事管理・調査・保安などを行う民間資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の方が難易度が上。

理由は合格率です。

| 資格 | 合格率 |

| 冷凍空調技士 |

|

| 2級管工事施工管理技士 | 約23% |

冷凍空調技士については、冷凍空調技士試験の合格率からみる難易度【過去問や講習会で勉強すべし】で解説しています。

登録冷凍空調基幹技能者との比較

登録冷凍空調基幹技能者は、冷凍空調設備施工の施工管理・品質管理・原価管理・安全管理などのスキルを証明する資格です。

取得すると下記のメリットあり。

- 経営事項審査で3点がつく

- 主任技術者、専任技術者になれる

- 国土交通省の「建設キャリアアップシステム」のレベル4になれる

建設キャリアアップシステムとは建設業界共通の評価基準のこと。

例えば、転職活動のときに客観的な評価で見てもらえます。

「レベル4」は最高ランクです。

結論、こちらも2級管工事施工管理技士の方が難しいです。

理由は、登録冷凍空調基幹技能者は2日間の講習があるから。

講習で習ったことが試験に出るため、2級管工事施工管理技士と比べると合格しやすい資格です。

登録冷凍空調基幹技能者の詳細は、登録冷凍空調基幹技能者とは【講習の内容や勉強のコツも解説します】を参考にどうぞ。

冷凍空調工事保安管理者との比較

冷凍空調工事保安管理者とは、冷凍能力3トン以上のアンモニア・フルオロカーボンの冷凍空調施設の設置工事や検査に必要な資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の方が難しいです。

理由は下記の2つ。

- 冷凍空調工事保安管理者は講習を受けられるから

- 冷凍空調関係の資格がある人は検定試験自体が免除されるから

下記の資格があると、検定試験が免除されます。

- 技術士

- 冷凍機械責任者

- 冷凍空調技士

- 冷凍空気調和機器施工技能士

冷凍空調工事保安管理者については、冷凍空調工事保安管理者とは【講習があるので難易度は低いです】にまとめています。

冷凍空気調和機器施工技能士との比較

冷凍空気調和機器施工技能士は、エアコンや冷凍庫などの施工技術を証明する国家資格です。

結論、2級管工事施工管理技士の方が難易度が上。

理由は合格率です。

- 冷凍空気調和機器施工技能士 約50%

- 2級管工事施工管理技士 約23%

冷凍空気調和機器施工技能士の詳細は、冷凍空気調和機器施工技能士の資格試験情報【勉強方法も解説します】を参考にどうぞ。

ボイラー技士との比較

ボイラー技士は、ボイラー設備の監視・調整・検査を行います。

ボイラーの取り扱いはボイラー技士の資格を持つ人しかできないため、業務独占資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の難易度が上。

理由は、ボイラー技士の方が合格率が高いからです。

| 資格 | 合格率 |

| ボイラー技士 | 特級:約27%1級:約58%2級:約57% |

| 2級管工事施工管理技士 | 約23% |

ボイラー技士については、ボイラー技士二級・一級・特級試験の難易度や合格率にまとめています。

高圧ガス製造保安責任者との比較

高圧ガス製造保安責任者とは高圧ガスや液化石油ガス(LPガス)の災害を防ぎ、高圧ガスや液化石油ガスの製造や販売・保安監督をするための国家資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の難易度が上。

理由は合格率です。

近年の合格率の平均値は下記のとおり。

| 資格 | 合格率 |

| 高圧ガス製造保安責任者 |

|

| 2級管工事施工管理技士 | 約23% |

高圧ガス製造保安責任者については、高圧ガス製造保安責任者の合格率や試験内容からみる難易度を参考にどうぞ。

給水装置工事主任技術者との比較

給水装置工事主任技術者は、給水装置の設置・撤去・変更を行う国家資格です。

取得すると主任技術者・専任技術者になれるため、管理者向けの資格といえるでしょう。

そもそも給水装置の工事は給水装置工事主任技術者がいないとできないため、価値が高い資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の難易度が上。

理由は下記の2つです。

- 給水装置工事主任技術者の方が合格率が高いから

- 給水装置工事主任技術者はマークシート問題だけだから

合格率の比較は下記のとおり。

- 給水装置工事主任技術者:30~40%

- 2級管工事施工管理技士:約23%

2級管工事施工管理技士は記述式問題もある点などから考えて、2級管工事施工管理技士の方が難しいでしょう。

給水装置工事主任技術者の詳細は、給水装置工事主任技術者の難易度【合格率や過去問から分析】にまとめています。

空調給排水管理監督者との比較

空調給排水管理監督者は、空調・給排水・飲料水の調整・管理・検査の監督を行う国家資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の難易度が上。

理由は下記の2つです。

- 空調給排水管理監督者は事前に講習があるから

- 空調給排水管理監督者はマークシート問題だけだから

2日間の講習を受けてから試験なので、空調給排水管理監督者の方が難易度が低いです。

講習で習ったことが出題される傾向なので、得点しやすいでしょう。

また、2級管工事施工管理技士のように記述式問題もありません。

空調給排水管理監督者については、空調給排水管理監督者を取得する方法【講習会1日目の夜に勉強しよう】に詳しくまとめています。

浄化槽設備士との比較

浄化槽設備士は、浄化槽設備の設置工事の監督・指導を行う国家資格です。

試験の難易度は、わずかに2級管工事施工管理技士が上といえます。

2つの資格の合格率を見てみましょう。

- 浄化槽設備士:約30%

- 2級管工事施工管理技士:約23%

管工事施工管理技士を取得していると、5日間の講習を受けてから浄化槽設備士の試験を受けられます。

合格基準は70%と高めですが、事前に講習を受けられる点から考えても2級管工事施工管理技士の方が難易度が上と考えて良いでしょう。

浄化槽設備士の詳細は、浄化槽設備士試験の難易度【合格率は30%くらい。過去問中心で勉強】を参考にどうぞ。

排水設備工事責任技術者との比較

排水設備工事責任技術者は、排水設備工事の計画~施工を行う資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の方が難しいでしょう。

理由は下記の2つ。

- 排水設備工事責任技術者の方が合格率が高いから

- 排水設備工事責任技術者はマークシート問題だけだから

合格率の比較は下記のとおりです。

- 排水設備工事責任技術者:40~60%

- 2級管工事施工管理技士:約23%

また、記述式問題もないため、排水設備工事責任技術者の方が難易度は低めです。

排水設備工事責任技術者は、排水設備工事責任技術者の難易度を合格率から分析【勉強方法も解説】に詳しくまとめています。

簡易内管施工士との比較

簡易内管施工士は、フレキ管のガス管の増設や位置替えや、ガス管の取り替え工事などを行う資格です。

こちらも2級管工事施工管理技士の難易度が上。

理由は下記の2つです。

- 簡易内管施工士は合格率が高いから

- 簡易内管施工士は誰でも受検できるから

合格率の比較は下記のとおり。

- 簡易内管施工士:90%以上

- 2級管工事施工管理技士:約23%

また、2級管工事施工管理技士のような受験資格もないため、簡易内管施工士の方が難易度は低いでしょう。

簡易内管施工士の詳細は、簡易内管施工士にできること【難易度はかなり低いので取得あるのみ】にまとめています。

ガス消費機器設置工事監督者との比較

ガス消費機器設置工事監督者は、ガス設備の設置・変更の工事や監督をする国家資格です。

独占業務の国家資格なので、人気があります。

結論、こちらも2級管工事施工管理技士の方が難しいでしょう。

ガス消費機器設置工事監督者は下記の3つの点で難易度が低めです。

- 誰でも受験できるから

- 合格率が85%くらいあるから

- 2日間の講習の後に試験を受けるから

ガス消費機器設置工事監督者の詳細は、ガス消費機器設置工事監督者の合格率【修了試験の勉強方法のコツ】を参考にどうぞ。

建築設備士との比較

建築設備士は、建築士に対して建築設備の設計や工事監理のアドバイスをする国家資格です。

結論、建築設備士の方が難易度は上。

理由は下記の2つです。

- 建築設備士の合格率はわずか20%程度だから

- 1級管工事施工管理技士など上位資格がないと建築設備士を受験できないから

管工事に限らず、建築設備全体を学びたい人はいずれ挑戦してみましょう。

建築設備士の詳細は、建築設備士の試験の難易度!独学でも合格できるのか?にまとめています。

設備設計一級建築士との比較

設備設計一級建築士とは、3階以上で床面積5000㎡超の建築物の設備設計や適合性の確認を行う資格です。

結論、設備設計一級建築士の方が難易度が高いです。

なぜなら、一級建築士で5年以上の実務経験がないと設備設計一級建築士を受験できないから。

一級建築士と2級管工事施工管理技士の合格率は下記のとおり。

- 一級建築士:約10%

- 2級管工事施工管理技士:約23%

設備設計一級建築士は一級建築士の上位資格であることから、かなり難易度が高いです。

管工事に限らず、設備設計に進みたい人はいずれ挑戦してみましょう。

設備設計一級建築士の詳細は、設備設計一級建築士の難易度を合格率や受験資格から分析してみたを参考にどうぞ。

まとめ:2級管工事施工管理技士の試験内容を理解して勉強を始めよう

この記事をまとめます。

- 2級管工事施工管理技士は給排水設備・空調設備・ガス管設備などの管工事の施工管理を行う資格

- 資格を取得すると年収アップしやすくなる

- 第一次検定×第二次検定の合格率は約23%

- 施工経験記述は事前に文章を考えておく

- 勉強時間の目安は150~200時間

2級管工事施工管理技士は決してカンタンな試験ではありませんが、きちんと準備すれば合格できます。

本気なら、さっそく今日から勉強を始めましょう。

試験は、たった1点が合否を左右します。

1点でも多く点数を取る方法はただ1つ、1日も速く勉強を始めること。

不合格になると、また1年も勉強のやり直しなのでかなり苦痛ですよ。

今日から勉強を始めて、合格を目指しましょう。

勉強方法は下記の4つです。

- テキストや過去問題集で独学

- スキマ時間にアプリで勉強

- 通信講座を受講する

- 講習会で勉強する

さっそくできることから始めていきましょう。

あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです!